ТЕМА 6. Переход Русского государства

к активной колонизации южных окраин

Создание единого Русского государства

Организация сторожевой службы на южных рубежах Русского государства

Создание единого Русского государства

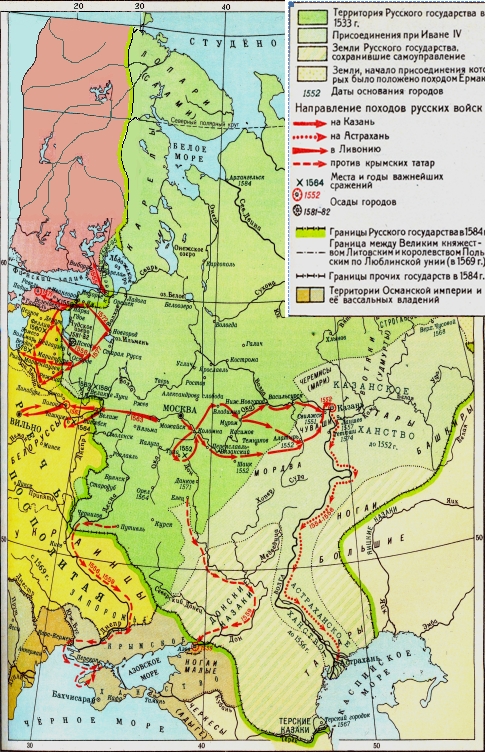

Создание в конце XV – начале XVI веков единого Русского централизованного государства и его дальнейшее укрепление ускорило колонизацию(то есть заселение и освоение) южнорусских земель. Взятие войсками Ивана IV Казани в 1552 г. ликвидировало Казанское ханство - главного соперника Московского государства в Среднем Поволжье. Это позволило перейти к наступлению в юго-восточном направлении.

Русское государство во второй половине XVI века

Весной 1553 г. в низовьях Цны, на ее притоке р. Шача была построена крепость Шацк. Её возводили служилые люди под руководством воеводы Бориса Сукина. Шацк представлял собой деревянный острог, окруженный палисадом и рвом. Первыми его поселенцами стали стрельцы, пушкари и казаки "для удержания татарских набегов". В крепости содержался довольно сильный гарнизон, а в окрестных лесах были сооружены засеки – завалы из поваленных деревьев, мешающие передвижению отрядов врага.

После основания Шацка началось активное заселение и освоение русскими нижнего и среднего течения Цны. Во второй половине XVI в. здесь возникла Верхоценская волость. Это административно-хозяйственное образование входило в состав Шацкого уезда. Поначалу Верхоценская волость состояла из старых мордовских сел и деревень, которые московские цари ранее отдали служилым татарским мурзам. Одним из последних таких владельцев был темниковский князь Булай Кудашев. После его смерти в 1622 г. не осталось прямого наследника, и волость перешла матери нового русского царя Михаила Федоровича Романова инокине Марфе Ивановне (в миру Ксении Ивановне – жене Федора Никитича Романова, ставшего в годы Смуты патриархом Филаретом).

|

Марфа Ивановна – мать царя Михаила Федоровича.

|

Верхоценская волость в это время насчитывала 94 поселения. Среди них - такие села, как Конобеево (административный центр волости, ныне на территории Рязанской области), Морша (будущий город Моршанск), Питерское, Кулеватое, Горелое, Куксово. Самые южные деревушки – Вижавино и Тонбов находились на слиянии р. Нару-Тамбов с Цной (около современного села Кузмино-Гать).

Большинство старых мордовских сел и деревень Верхоценской волости занимали правый берег Цны, где их защищали от врага высокий речной берег и Цнинский лес. Переселение в Поценье русских крестьян, а также переход от подсечного земледелия к трёхполью способствовали заселению степного левобережья Цны.

К 1623 г. в волости проживало около 10 тыс. человек. Основную массу населения составляли коренные жители – мордва-мокша. Однако численность русского населения быстро росла, и его доля достигала уже примерно 40%. Часть мордвы к этому времени приняла крещение и считалась православным населением, но большинство сохраняло приверженность язычеству.

После смерти Марфы Иоановны в 1631 г. Верхоценская волость перешла в личное владение царя и стала дворцовой. Жители Верхоценской волости превратились в дворцовых крестьян. Так называют крестьян, живших на землях, принадлежащих лично царю и несших в пользу царской фамилии различные повинности. За счет дворцовых земель обеспечивалось продовольствием и необходимым сырьем дворцовое хозяйство и занятые в нем люди. Жители Верхоценской волости ежегодно должны были выплачивать натуральный оброк в виде меда, хмеля, сала и вносить небольшой денежный оброк. Как и все дворцовые земли, волость управлялась Приказом Большого дворца, от которого в село Конобеево посылался приказчик.

Другая группа русских поселений на территории Тамбовского края в начале XVII в. возникла на реке Воронеж. После Смутного времени здесь получил поместья знаменитый герой освободительной борьбы против польских интервентов князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Он владел с. Горетово, деревнями Ярок, Казинка и Торбеево. Местные жители обосновались в уже известных и удобных местах, где находились когда-то прежде старорусские поселения. Под защитой небольших лесов они занимались земледелием и различными промыслами. В отличие от бассейна Цны мордовских поселений в этом районе не было.

Важную роль в заселении и освоении Тамбовского края в первой трети XVII в. сыграли местные монастыри. Они возникали с целью проповеди христианства мордве. Одним из первых появился Шацкий Черниев монастырь (1573 г.). Через сто лет он владел уже четырьмя селами, в которых насчитывалось более 650 крестьянских дворов. В 1615 г. на Цне был основан Троицкий монастырь (на правом лесном берегу Цны, около современного села Троицкая Дубрава). В 1629 г. старец Мамонт основал Мамонтову пустынь. А в 1627 г. иеромонах Иосиф стал основателем Троицкого монастыря на р. Лесной Воронеж, недалеко от места строительства будущего г. Козлова. Тамбовские монастыри притягивали крестьян-переселенцев возможностью защиты от кочевников за монастырскими стенами, выдачей хозяйственного инвентаря и семян для обработки земли. Благодаря этому возник ряд новых сел и деревень на Тамбовской земле.

Активно осваивались во второй половине XVI в. и окраины Русского государства к западу от территории Тамбовского края. В 80-90-е годах XVI в. здесь развернулось сооружение городов-крепостей, призванных стать опорными пунктами в борьбе с Крымским ханством. В результате появились города Воронеж (1585 г.), Ливны, Елец, Белгород, Курск. Вокруг них росло сельское население. История этих районов в XVI-XVII в. была тесно связана с историей Тамбовщины.

Глубокий кризис конца XVI – начала XVII веков, вошедший в историю под названием Смутного времени, на время приостановил правительственную колонизацию южнорусских степей. Хотя основные события Смуты разворачивались в стороне от Тамбовского края, они не обошли стороной и его жителей. Отдельные отряды польских интервентов и казаков добирались до тамбовских земель, грабя его жителей.

Тем не менее, и в годы Смуты заселение нашего края продолжалось. Сюда по-прежнему уходили русские крестьяне и посадские люди (горожане), спасаясь от политической нестабильности и боярского произвола в стране.

Организация сторожевой службы на южных рубежах Русского государства

Мы привыкли считать, что Тамбовский край расположен в сердце Европейской России. Однако в XVI- XVII столетиях он представлял собой окраинную территорию Русского государства, расположенную на границе со степью. Освоение края сдерживалось частыми татарскими набегами. Иногда большими силами, но чаще небольшими отрядами они опустошали пограничные земли, уводили с собой пленных, скот, имущество.

Существовало несколько путей, по которым татарские отряды обычно приходили на русские земли. Для обозначения таких путей татары использовали слово сакма. Сакма – не дорога в привычном смысле слова, а, скорее, широкая полоса в несколько километров, по которой могли перемещаться большие массы конницы, избегая естественных преград в виде лесов и крупных рек.

Главная опасность для Русского государства в конце XVI-XVII веках исходила от Крымского ханства. Однако обычные пути нападений крымских татар на русские земли лежали несколько западнее границ современной Тамбовской области. В ее пределы чаще вторгались ногайские татары из степей Прикубанья и Нижнего Поволжья, а также азовские татары.

Ногайская Орда образовалась в середине XV в. в результате распада Золотой Орды. Ее территория располагалась первоначально на землях между Нижней Волгой и рекой Урал, впоследствии расширилась за счет земель Западного Казахстана. Основным занятием жителей было кочевое скотоводство. В середине XVI вв. в результате внутренних распрей и борьбы с другими татарскими ханствами Ногайская Орда распалась. Часть ногаев переселилась в Прикубанские степи (за ними закрепилось название малые ногаи). Другие остались на прежних местах за Нижней Волгой (большие ногаи); между ними и Московским государством в основном поддерживались мирные отношения. Потомками ногаев являются ногайцы, проживающие в наше время в Дагестане и соседних районах Ставропольского края.

Для своих нападений ногаи использовали сакму, известную под названием под названием Ногайский шлях. Следуя ему, татары шли вдоль восточного берега Дона, затем поворачивали на север к верхнему течению Цны. Здесь они осуществляли здесь переправу через реку по Кузьмино-Гатьевскому броду (примерно в 20 км к югу от Тамбова). Дальнейший путь лежал в междуречье Цны, Лесного и Польного Воронежа. Разветвляясь на несколько участков, Ногайский шлях выводил ордынские отряды в Рязанские и Шацкие места.

Еще до завершения образования единого Русского государства отдельные княжества старались как-то защитить себя от татарских нападений. Для этого устраивались лесные засеки; со стороны степи выставлялись неподвижные и разъездные сторожевые посты. К 1566 г. отдельные укрепления вдоль берегов Оки были объединены в Большую засечную черту. Она стала главным рубежом обороны Русского государства от нападений с юга. В городах вдоль Оки содержались значительные военные силы, которые несли так называемую «береговую службу» (название связано с тем, что линия обороны проходила вдоль р. Оки).

Однако Большая засечная черта укрывала от нападений только центральные районы страны, оставляя беззащитными уезды южнее Оки. А количество расположенных здесь сел, деревень, городков увеличивалось. Их растущее население нуждалось в дополнительной защите.

Схема: Сакмы, Большая засечная черта и сторожевая служба

На протяжении многих веков соседства с кочевниками русские вырабатывали приемы борьбы с ними. Одной из таких мер стало создание сторожевой службы — пограничных отрядов.

В 1571 г. была учреждена общерусская сторожевая служба под руководством талантливого военачальника, участника взятия Казани и борьбы с Крымским ханством боярина Михаила Ивановича Воротынского.

В 1571 г., когда в стране свирепствовала введенная Иваном Грозным опричнина, а основные силы русского войска вели Ливонскую войну в Прибалтике, центральные районы страны подверглись нападению 40-тысячной орды крымских татар во главе с ханом Девлет-Гиреем. Нападение оказалось совершенно неожиданным. Разбив немногочисленные русские отряды, татары переправились через Оку и устремились на столицу. Московские посады и окружавшие Кремль постройки были сожжены, хотя сам Кремль татары штурмовать не стали. Эти события подтолкнули царя Ивана Грозного к отмене опричнины и к созданию общерусской сторожевой службы на южных границах.

На сторожевой границе Московского государства (художник С.В. Иванов)

Был создан устав сторожевой службы, где детально расписывалось поведение сторож в поле. Города-крепости вдоль южной границы были разделены на две линии – передовую и внутреннюю. Внутреннюю линию составляли города, расположенные вблизи берегов Оки (Нижний Новгород, Муром, Рязань, Кашира, Тула, Серпухов и др.). Здесь постоянно находились значительные силы, которые могли быть высланы и на передовую линию. К передовым крепостям были отнесены Темников, Кадом, Шацк, Ряжск, Данков, Пронск и ряд других городов, расположенных западнее. От этой линии выдвигались в степь заставы-сторожи. Сторóжи состояли обычно из 4-6 казаков, из числа наиболее умелых и подготовленных воинов. Они выезжали на границу и регулярно объезжали ее по установленному маршруту. Сторожевым казакам запрещалось одновременно спешиваться, дважды на одном месте разводить костер. Если обнаруживался след татарского отряда, одна часть отряда продолжала следить за противником, а другая высылала гонцов в города для организации отпора. При получении известий о татарах войска выдвигались навстречу противнику, зная, где его искать.

На территории Тамбовского края сторожи из Шацка и Ряжска стояли на реках Липовице (недалеко от с. Кузьмина-Гать), Челновой (при впадении р. Ламки), р. Воронеже (при впадении в нее р. Хоботец). Каждая сторожа контролировала во время объездов участок примерно в 40-60 км.

В тяжелые годы Смуты общерусская сторожевая служба перестала существовать. Правительство царя Михаила Федоровича, придя к власти после завершения Смуты, постаралось ее восстановить. Однако для защиты растущего населения южных окраин от татарских набегов сторожевой службы было недостаточно.

В 20-е годы XVII в. небольшие татарские отряды регулярно появлялись в районе Верхоценской волости. Так, в 1624 г. они увели из Ряжского, Сапожковского уездов и Верхоценской волости около 200 человек. Сильно пострадали села Морша и Сокольники. В июле 1627 г. в Верхоценской волости татарский отряд численностью до 100 человек около села Питерского захватил на пашне в плен 7 человек, а около с. Керши – 3 малолетних детей.

Опустошительные набеги на южные уезды Русского государства произошли во время русско-польской войны 1632-1634 гг. (Смоленская война). На этот раз они имели особенно неприятные последствия. Русская армия под командованием воеводы М.Б. Шеина в это время вела тяжелую осаду Смоленска, возвращение которого было главной целью войны (после Смуты Смоленск оставался за Польшей). В самый разгар осады на южные русские границы, оставшиеся беззащитными, обрушились татарские набеги. Много местных жителей татары увели в плен. Эти нападения во многом сорвали планы русской военной кампании под Смоленском: служилые люди массами бежали из полков в родные места, чтобы спасти близких и остатки своего хозяйства. Армия быстро таяла и теряла боеспособность. В итоге русское войско вынуждено была отойти от Смоленска. Война, потребовавшая больших сил и средств от страны, едва начавшей восстанавливаться после Смуты, закончилась безрезультатно.

Эти события показали, что для защиты южных границ нужны серьезные государственные меры. И они были предприняты правительством царя Михаила Федоровича.

|

Михаил Федорович Романов, русский царь 1613-1645 гг.

|

Дайте краткий ответ на следующие вопросы:

1. Как отразилась на развитии Тамбовского края победа Ивана IV Грозного над Казанским ханством в 1552 г.?

2. Какую роль в освоении Тамбовского края сыграло основание Шацка?

3. Дайте определение понятий: колонизация, сторожа.

4. Определите по карте, какие села Тамбовской области возникли до строительства Тамбова в 1636 г.? На территории каких районов современной Тамбовской области они сосредоточены?

5. Что такое Верхоценская волость?

6. Почему историки утверждают, что первые монастыри, появившиеся на Тамбовщине, способствовали не только распространению христианства, но и заселению края?

7. Какими причинами была вызвана организация сторожевой службы в XVI в.?

8. «Боярский приговор» в 1571 году давал сторожам четкие указания о поджоге полей южнее Шацкого городка. Почему Боярская Дума обращает на это такое пристальное внимание? В чем причина принятия этого решения?

9. Какие причины побудили правительство царя Михаила Федоровича уделить повышенное внимание обороне южных окраин Русского государства?

Учебные темы

- Тема 1.

Исследователи истории - Тема 2.

Древнейшее население - Тема 3.

Бронзовый и ранний железный век - Тема 4.

Цнинская мордва - Тема 5.

Тамбовский край в XIII-XVI вв - Тема 6.

Переход государства к колонизации - Тема 7.

Тамбовский край в XVII веке - Тема 8.

Жизнь края в XVII веке - Тема 9.

Религия и народные движения в XVII в. - Тема 10.

Тамбовский край в I половине XVIII в. - Тема 11.

Тамбовский край во II половине XVIII в. - Тема 12.

Деятельность

Г.Р. Державина - Тема 13.

Религиозная жизнь в XVIII в. - Тема 14.

Народный быт XVII-XVIII веков - Тема 15.

Социально-экономическое развитие Тамбовщины - Тема 16.

Власть и общество в первой половине XIX в. - Тема 17.

Культура края в I половине XIX в

- Тема 1.