ТЕМА 15. Социально-экономическое развитие Тамбовщины (первая половина XIX в.)

Окончательное оформление территории Тамбовской губернии и завершение ее заселения

Хозяйство Тамбовского края в первой половине XIX в.

Города Тамбовского края и их население в первой половине XIX столетия

Окончательное оформление территории Тамбовской губернии и завершение ее заселения

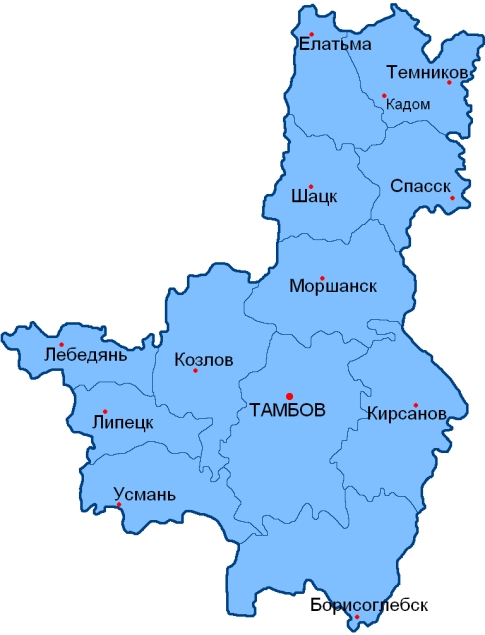

Многочисленные перемены в административном устройстве нашего края в XVIII в., завершились созданием в 1779 г. Тамбовского наместничества (с 1796 г. в Тамбовской губернии). В состав губернии до 1920-х годов входило 12 уездов: Тамбовский, Борисоглебский, Елатомский, Кирсановский, Козловский, Лебедянский, Липецкий, Моршанский, Спасский, Темниковский, Усманский, Шацкий

Тамбовская губерния в XIX-начале ХХ вв.

(отмечены центры уездов)

Генеральная карта Тамбовской губернии (1822 г.)

В первой половине XIX вв. полностью завершилось заселение южной части губернии (современные Мордовский, Токарёвский, Сампурский, Жердевский, Ржаксинский, Уваровский, Мучкапский районы, часть районов современных Воронежской и Липецкой областей). В ходе освоения южной части Тамбовской губернии в конце XVIII – первой половине XIX в. появились сотни новых сельских поселений. Многие к середине XIX в. стали крупными сёлами с несколькими тысячами жителей. Среди них можно назвать сегодняшние райцентры Мучкап, Петровское, Сампур, Токарёвку.

Численность и плотность населения края росли очень быстро. К середине XIX в. по сравнению с XVII в. эти показатели возросли более чем в 20 раз, количество сельских населённых пунктов увеличилось в 10 раз. К этому времени тамбовские сёла стали в основном средними и крупными. По численности населения Тамбовская губерния к 1860-м годам занимала второе место в России.

Быстрое увеличение населения происходило за счёт естественного прироста, определявшегося ранним вступлением в брак и высокой рождаемостью в семьях крестьян и большинства горожан. Уже в середине XIX в. в губернии появились признаки аграрного перенаселения. Тамбовские помещики прекратили переселение крепостных крестьян из других губерний, началось выселение государственных крестьян на восток страны. Города Тамбовской губернии не имели достаточного количества рабочих мест для приёма крестьян.

К середине XIX в. резко изменился этнический состав населении края. Шла ассимиляция мордвы и татар русскими. В 1858 г. русские составляли 95% всей численности, мордва – 4%, татары – 1%. В этот момент удельный вес русского населения в Тамбовской губернии был наивысшим в России.

Хозяйство Тамбовского края в первой половине XIX в.

До конца XVIII в. природные условия не создавали серьезных ограничений для развития земледелия и животноводства в нашем крае. В это время население имело достаточно земли на прилегающих к рекам территориях и поэтому не уходило на сухие межречные пространства. Поселений при естественных водоёмах было намного больше, чем при прудах и колодцах. Однако к началу XIX в. почти все удобные приречные земли на Тамбовщине были заселены. Многие новые сёла и деревни стали располагаться у малых речек, ручьёв, прудов, колодцев, оврагов, которые в жаркое лето засыхали, оставляя людей без запасов воды.

В первой половине XIX столетия рост населения и его хозяйственная деятельность стали заметно сказываться на состоянии природной среды. К середине века доля пашни резко выросла за счёт распашки лесных и степных территорий. Заметно изменилось назначение лесных ресурсов. В первые столетия истории края они использовались для строительства жилья и ремонта укреплений, теперь же стали преобладать дровяные леса. Среди деревьев наиболее распространены были береза и осина, в меньшей мере дуб. Сосновые деревья были существенно истреблены на строительство и деревообрабатывающие промыслы. Вырубка лесов и распашка вели к обмелению водоёмов и снижению рыбных запасов.

В течение первой половины XIX в. земледелие еще более укрепило свое положение ведущей отрасли сельского хозяйства Тамбовской губернии. Умеренно-континентальный климат и богатые чернозёмные почвы в целом были благоприятны для выращивания зерновых культур. Однако сохранение сильной зависимости земледелия от летних засух, весенне-осенних заморозков, незначительное использование удобрений (навоза), применение крестьянами и большинством помещиков примитивных орудий труда, трёхполья, не позволяло обеспечить стабильный урожай зерновых в 10 центнеров с гектара. В основном рост сборов зерна шёл за счет распашки новых земель. Размеры пашни к середине XIX в. увеличились вдвое.

Основными земледельческими культурами оставались в крестьянском и помещичьем хозяйствах рожь и овёс. Некоторые помещики увеличивали посевы пшеницы и к середине века начали заводить плантации сахарной свёклы. В северных уездах губернии крестьяне ряда сёл стали выращивать табак. Именно в первой половине XIX столетия в хозяйствах всех групп сельского населения Тамбовщины появился картофель. Однако среди овощей по-прежнему преобладали капуста, огурцы, морковь, лук, репа, брюква. Во многих помещичьих усадьбах разводились сады. В отдельных имениях создавались оранжереи. На балах у помещика Ахлебинина подавались южные фрукты, выращенные в его собственной оранжерее под Тамбовом.

Тамбовская деревня часто переживала неурожайные годы. Особенно часто они происходили в 1830–1850 гг., в среднем раз в 2-3 года. Учёные связывают это с потеплением климата в Восточной Европе и началом истощения тамбовских чернозёмов. Неурожайные годы в первой половине XIX в. часто сопровождались эпидемиями (особенно страшной была холера). Очень высока была детская смертность: в среднем в сёлах умирали около половины детей в возрасте до 10 лет.

Важной отраслью сельского хозяйства Тамбовщины в описываемое время стало коневодство. В первой половине XIX в. оно переживало серьезный подъем. Войны, ведущиеся Российской империей, а также городская жизнь требовали большого числа породистых лошадей. В первой половине XIX столетия Тамбовской губернии были созданы крупные конезаводы для разведения ценных пород лошадей. Наиболее известными были Лавровский и Новотомниковский конные заводы. Первый из них был основан В.П. Воейковым в 1810 г. в селе Лаврово Тамбовского уезда (ныне – в Мордовском районе). Завод разводил рысистых лошадей упряжной породы. Выращенные здесь жеребцы часто завоевывали призы на всероссийских конных скачках и выставках. Новотомниковский конный завод (Шацкий уезд, ныне – Моршанский район) в 1859 г. основал граф Иларион Иванович Воронцов-Дашков. Здесь разводили превосходных орловских рысаков, не раз побеждавших на скачках и выставках. Всего же на конских заводах Тамбовской губернии в середине XIX столетия содержалось до 40 тыс. лошадей.

Хуже обстояло дело с разведением крупного рогатого скота. Ценные зарубежные породы не приживались в наших условиях, а местные коровы давали сравнительно мало молока и мяса. Поэтому крестьяне вынуждены были держать для своих больших семей 2-3 коровы, тратя много сил на заготовку кормов для них. Для дополнительного производства мяса крестьянские хозяйства разводили мелкий скот (коз, овец, свиней) и домашнюю птицу. К примеру, в семье крепостного крестьянина Тамбовского уезда Фёдора Непряхина, которого помещик называл «ни богатый, ни бедный», состоявшей из 16 человек, помимо двух молочных коров и одной тёлки, имелось сорок овец, девятнадцать свиней, сорок кур, десять гусей, три индюшки.

Основой промышленности Тамбовской губернии, как, в общем-то, и России в целом в перовой половинеXIX в. были мелкие и кустарные предприятия. Наиболее многочисленными промышленными предприятиями края оставались кузницы и мельницы, которые исчислялись сотнями. Однако развивались крупные промышленные предприятия. Суконные фабрики в селах Бондари, Тулиновка, Рассказово стали крупнейшими производителями сукна для русской армии.

Важной отраслью, занявшей в середине XIX в. первое место по объемам производства, оставалась винокурение. В губернии действовало 44 крупных завода по производству спирта.

Местами сосредоточения промышленности являлись города. В 1820-е годы в Тамбове действовали 2 пивоварни, прядильная и шерстяная фабрики, канатный, 9 кирпичных заводов с общим объёмом производства 900 тыс. штук кирпича. В Козлове работали 2 кожевенные фабрики, 2 мыловаренных, 5 пивоваренных, 2 воскобойных, 2 кафельных, 3 свечных предприятия и маслобойня. Рядом с городом находились колокольный завод, 26 салотопенных и скотобойных заведения.

Произошедший с конца XVIII в. рост хлебных цен в связи с открытием черноморских портов, и отход от земледелия крестьян нечернозёмного центра сделали очень выгодной торговлю зерном. Из Тамбовской губернии большие партии хлеба вывозились за границу, в Москву, Петербург, промышленные города и сёла Верхней Волги. Туда же продавались скот, сало, «хлебное вино» и другие тамбовские товары.

Главными торговыми центрами долгое время оставались Тамбов и Козлов. Производившиеся здесь сало, кожи, мыло, пенька, мёд продавались на местных рынках, но большей частью шли на продажу в Москву и Петербург. Для развития губернского рынка большое значение имел рост числа ярмарок: с 48 в конце XVIII в. до 189 в середине XIX в.

Ввозились на Тамбовщину одежда, ткани, обувь, галантерея, чай, пряности, вина и др. Но они были дороги, и покупали их главным образом помещики.

Естественные транспортные условия нашего края были достаточно удобными для поставки продукции сельского хозяйства в столицы. Тамбовская низменность имела ровные дороги в центр России для вывоза товаров, транзита продукции из южных губерний, особенно для перегона больших стад скота.

Повсеместно в губернии был распространён гужевой транспорт. Извозный промысел был повинностью крестьян в пользу помещиков и одновременно возможностью вывезти на продажу излишки своего производства.

Для почтовой связи и перевозки грузов и пассажиров в России с XVIII в. действовала государева почтовая служба с наличием почтовых станций и сменных лошадей. В середине XIX в. Тамбов стал узлом государственных почтовых трактов, проходивших на Рязань, Москву, Владимир, Нижний Новгород, Пензу, Симбирск, Астрахань, Воронеж. Эти тракты и почтовые станции обслуживало сословие ямщиков. Труд их был нелёгким, так как состояние дорог и условия поездок сильно зависели от погоды. Весной и осенью чернозёмные дороги страдали от распутицы. Зимой главные трудности создавали морозы и снежные заносы.

Большие преимущества губернии по-прежнему давало наличие единственного прямого водного пути из Черноземья в Центральный нечерноземный регион – реки Цны. В середине XIX в. Моршанская пристань стала одним из крупнейших речных торговых портов России, откуда ежегодно вывозились сотни тысяч пудов тамбовского хлеба, сала, масла и других продуктов.

В конце XVIII – первой половине XIX вв. в Тамбовской губернии сложились десятки крупных помещичьих имений, принадлежавшие представителям наиболее знатных и богатых родов России.

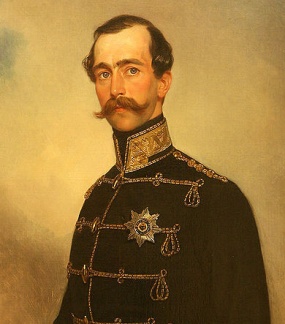

В 1840-е гг. продав свои владения в Италии, купил имение Ивановка в Тамбовском уезде (нынешний Сампурский район) муж дочери Николая I Марии герцог М. Лейхтенбергский. В имении проживало более тысячи крепостных, во владении помещика находилось 8000 десятин земли. Ивановка быстро стало одно из лучших в России «образцовых хозяйств».

|

Герцог Максимилиан Лейхтенбергский. |

Герцог Максимилиан Лейхтенбергский (1817-1852 гг.) – представитель знатного германского рода, сын пасынка Наполеона Евгения Богарне. Собственник владений в Баварии и Италии. Женившись в 1839 г. на дочери Николая I Марии был наделен титулом Императора Высочества, а его дети получили титул князей Романовских. В России произведен в генерал-лейтенанты, назначен шефом гусарского полка. Обладал обширными научными познаниями, интересовался минералогией и горным делом. Занимался опытами по гальванотехнике, имевшими важное научное и практическое значение. В основанной герцогом гальванопластической мастерской делались статуи и барельефы, украшения Исаакиевского собора. Владел известной картинной галереей в Мюнхене. В 1843-1852 гг. занимал должность Президента Российской Академии художеств. Обеспечил принятие устава Академии Художеств, заботился о русских художниках, приобретал картины, организовал первую в России выставку полотен из частных собраний. В 1844 г. назначен главноуправляющим Института корпуса горных инженеров. Провел инспекцию уральских заводов, подробно описав состояние дел на них и свои предложения в докладе императору. Построил под Санкт-Петербургом завод, где были изготовлены первые российские паровозы, обслуживавшие движение по Царскосельской железной дороге (Петербург-Москва).

Огромное село Кариан (ныне райцентр Знаменка) в 1851 г. получил в наследство от своей тетки, графини С.И. де Местр (урожденной Загряжской) граф С.Г. Строганов. В имении числилось 1,5 тысячи крепостных и более 15 тыс. десятин земли, в середине XIX в. действовали 2 мельницы, 2 ярмарки, базар.

|

Граф Сергей Григорьевич Строганов |

|---|

Русский государственный деятель, археолог, меценат, коллекционер, генерал от кавалерии. Участвовал в Отечественной войне 1812 г., отличился во время Бородинского сражения и Заграничного похода русской армии 1813-1814 гг. Проживал в Москве; владел вместе с женой несколькими металлургическими заводами на Урале. В 1835 г. получил чин генерал-адъютанта, впоследствии дослужился до генерала. В 1830-е гг. занимал должности военного губернатора в Риге и Минске, в 1856-60 гг. – московский генерал-губернатор. С 1856 г. – член Государственного Совета. В 1825 г. учредил первую в России рисовальную школу, бесплатную и открытую для талантливых детей всех сословий (с 1860 г. – знаменитое Строгановское училище, сейчас – художественно-промышленная академия им. Строганова). Попечитель Московского учебного округа. Почетный член Академии наук. Более 37 лет возглавлял Московское общество любителей истории и древности российских, ежегодно организуя на свои средства археологические экспедиции на юге России (находки, сделанные ими в скифских курганах, экспонируются в Эрмитаже). Основатель Императорской археологической комиссии. Главный воспитатель будущего императора Александра III.

Главное здание усадьбы Загряжских-Строгановых

в имении Кариан (Знаменское).

Имение Кариан в начале XVIII в. было пожаловано поручику А.Г. Загряжскому и с тех пор принадлежало Загряжским. Ныне в здании располагается Знаменский краеведческий музей. В 1812-1813 гг. в Знаменском жила дворянская семья Гончаровых, спасавшихся от наполеоновского нашествия. В Знаменском прошли первые месяцы жизни Натальи Ивановны Гончаровой (1812-1863) – будущей жены А.С, Пушкина (мнение о том, что она родилась в Знаменском, не подтверждается документами). Последняя владелица имения Кариан из рода Загряжских, С.И. Загряжская вышла замуж за графа Ксавье де Местра и большую часть времени проживала в Италии. В 1851 г.она передала имение племяннику, графу С.Г. Строганову.

Представители целого ряда знатных тамбовских фамилий владели несколькими имениями в крупных селах губернии. В таких владениях в сумме насчитывались многие тысячи крепостных душ, десятки тысяч десятин помещичьей земли. Так, князья Гагарины владели селами Большие и Малые Кулики (ныне Моршанский район), Большое и Малое Гагарино (ныне Пичаевский район), Петровское и Канино (ныне Уваровский район) и др. Нарышкины были обладателями крупных имений Носины, Раево, Рыбное (ныне Моршанский район), Глуховка и Оржевка (ныне Уметский район) и ряда других. Представители рода Петрово-Соловово являлись помещиками сел Александровка (ныне Знаменский район), Кипец, Рамза, Салтыково, Буровщина, расположенных по реке Вороне в нынешних Кирсановском и Инжавинском районах. Крупные помещики, чья жизнь и служба проходила в основном в Санкт-Петербурге и Москве, как правило, нечасто посещали свои тамбовские имения. Ведение дел здесь они доверяли управляющим.

Вид на усадьбу Спасское Тамбовской губернии.

Худ. Г.В. Сорока (Васильев), 1840-е гг.

Вид на плотину в усадьбе Спасское Тамбовской губернии.

Худ. Г.В. Сорока (Васильев), 1840-е гг.

Картины написаны в имении Спасское Козловского уезда, принадлежавшем в то время помещикам Лепехиным (ныне – с. Спасское Староюрьевского района).

Но большинство тамбовских помещиков были средними и мелкими, имели менее 100 крепостных душ, десятки, в лучших случаях сотни десятин земли. Доходов с таких имений иногда не хватало для поддержания существования семьи в соответствии с сословным статусом владельца.

В связи с развитием дворянского землевладения значительную часть населения губернии стали составлять крепостные крестьяне.

До отмены крепостного права в 1861 году крепостные находились в полной личной зависимости от своего господина. Помещики могли покупать и продавать крестьян, проигрывать их в карты, ссылать за провинности в ссылку и на каторгу в Сибирь, пороть их за действительные и мнимые проступки.

Крепостные получали земельные наделы от помещиков в расчете на каждую семейную пару. Поскольку население губернии быстро росло, а нераспаханных земель оставалось мало, к середине XIX в. во многих имениях северной части Тамбовской губернии земли крестьянам стало не хватать. К тому же в 1830-1840-е годы помещики начали расширять свои земли, так называемую барскую запашку, за счет крестьянских наделов. Но в южных уездах края крепостные были еще достаточно обеспечены землей.

Большинство помещичьих крестьян Тамбовской губернии выполняли в пользу своих владельцев барщинную повинность. По закону она составляла 70 дней в год на семейную пару, но на практике многие помещики увеличивали барщину. Летом многие крестьяне отрабатывали на барина более 50 дней. Это было много, учитывая, что в нашей местности максимум 120 дней являлись благоприятными для ведения сельского хозяйства. Крестьяне вынуждены были иметь большие семьи. Поскольку дети и пожилые люди на барщину не привлекались, они на крестьянских полях, огородах, выгонах восполняли труд занятых помещичьими работами членов семьи.

При неплохой урожайности в благоприятные годы зерна, выращенного одной семьей, хватало, чтобы прокормить 9 человек. А поскольку семьи крепостных в Тамбовской губернии состояли в среднем из 8 человек, оставался еще и хлеб на продажу. Но выручить большие деньги от торговли хлебом крестьяне не могли. Закупочные цены при его обилии были невысокими.

С маленького огорода крестьянская семья получала больше всего капусты - до 200 кочанов в год (на щи хватало), а также немало огурцов. Капусту и огурцы в овощном рационе дополняли помидоры, свекла, репа, морковь, редис, картофель.

Современные ученые считают, что каждый человек для полноценного питания должен ежегодно съедать не менее 80 кг мясных продуктов. Изучение рациона питания средней по достатку семьи крестьянина Федора Непряхина показало, что за год она съедала 263 кг солонины, 12 ягнят, 18 гусей, сало от трех свиней и 20 поросят. Это составляло свыше 45 кг мяса на одного человека в год. Современные ученые считают, что каждый человек должен ежегодно съедать не менее 80 кг мясных продуктов. Так что того количества скота и птицы, которое потреблялось в хозяйстве Ф. Непряхина и многих тысячах подобных ему крестьянских дворов, было недостаточно, что питаться мясом каждый день. Его ели крестьяне только по праздникам (включая воскресенья), не чаще чем раз в три дня.

А вот молока тамбовские крестьяне потребляли немало. Одна корова давала в день несколько четвертей молока (четверть – трехлитровая емкость) и соответственно в год не менее 2000 литров. Молока, масла и других молочных продуктов от одной коровы хватало на 8-10 человек. Так что две коровы в хозяйстве Ф. Непряхина нормально обеспечивали молочными продуктами его семью в 16 человек.

Корова была настоящей спасительницей крестьян в голодные годы. После неурожаев хлеб пекли с соломой, травой-лебедой, древесной корой, резали из-за нехватки кормов овец, свиней, домашнюю птицу, но корову и корм для нее обязательно сохраняли.

Несмотря на приниженность своего крепостного положения, тамбовские крестьяне в первой половине XIX в. в целом еще могли восстанавливать свой достаток после неурожайных лет. В архивах сохранилось немало списков сел за разные благоприятные годы, в которых не указывалось ни одного нищего селения.

Во многих книгах приводятся примеры жестокости в обращении с крепостными тамбовского помещика Кашкарова и его жены, которые назначали за провинности по 400 ударов кнутом, порой секли собственноручно, избивая до смерти. Но подобная жестокость была исключительным явлением. Большинство помещичьих приказчиков сравнительно умеренно наказывали крепостных за плохую работу на барщине или воровство, назначая по 40-50 ударов розгами. Однако и такое наказание было унизительным для крестьян. Особенно позорной и ненавистной формой наказания являлось выбривание половины головы и бороды.

Впрочем, помещики были не только угнетателями своих крестьян. На них лежала обязанность помогать крепостным. Особенно это проявлялось в голодные годы, когда владельцы оказывали крестьянам продовольственную и другую хозяйственную помощь.

Трудной стороной жизни тамбовских крепостных оставались плохие жилищные условия. Главная причина заключалась в нехватке в губернии лесов, где можно было бы получать дешевый строительный материал и достаточно дров для большого дома. Чтобы получить лесные материалы от помещика, крепостным приходилось отрабатывать в сенокос или в уборку хлебов порой 8 дополнительных дней.

Изменений в устройстве жилища в сравнении с XVIII в. больших изменений не произошло. К середине XIX в. вместо жилищ, топившихся по-черному, стали распространяться так называемые белые избы с кирпичной трубой. Однако наличие трубы имело и недостатки: в трубу выходило много тепла. Во многих селах в качестве топлива использовалась солома, и трубы повышали вероятность пожара. Горящая солома могла вылететь через трубу на соломенную крышу.

Государственные крестьяне

Помещичьи крестьяне в первой половине XIX в. никогда не составляли большинства крестьянского населения Тамбовской губернии. Свыше половины здешних крестьян к середине века принадлежали государству. Государственные крестьяне, как бывшие служилые люди, имели больше земли, чем помещичьи. У них были более справные дома. Телесные наказания государственным крестьянам мог назначить только суд. Но самым главным их преимуществом являлась личная свобода, которая давала возможность выбора занятия и места жительства.

Государственные крестьяне вносили в казну денежный оброк, платили подушную подать, выделяли рекрутов, ремонтировали казенные дороги, содержали на постое солдат. Постепенно такие натуральные повинности заменялись денежными, что было выгодно и государству, и крестьянам.

В 1830-1840-е гг. в Тамбовской губернии, как и по всей стране, под руководством министра П.Д. Киселева прошла реформа государственной деревни. Власть усилила контроль над ней. Улучшилась агротехническая помощь путем открытия агрономических училищ, образцовых ферм, распространения среди крестьян новых форм обработки земли, поддержки в расчистке неудобных земель и осушении болот и т.д. Для решения продовольственного вопроса расширялась «общественная запашка», создавались запасные хлебные магазины (склады). При волостных правлениях были открыты кассы мелкого кредита, сберкассы. В государственной деревне вводились противопожарные меры. Уменьшилось число кабаков. Государство стало открывать для своих крестьян школы, больницы, богадельни.

С другой стороны, реформа государственной деревни сопровождалась увеличением налогов с крестьян и особенно ростом произвола чиновников, которые по разным поводам обирали крестьян.

Солонина – засоленная говядина.

Города Тамбовского края и их население в первой половине XIX столетия

В середине XIX в. в Тамбовской губернии насчитывалось 13 городов: губернский центр Тамбов, уездные города Борисоглебск, Елатьма, Кирсанов, Козлов, Лебедянь, Липецк, Моршанск, Спасск, Темников, Усмань, Шацк и заштатный (не являвшийся уездным центром) город Кадом Темниковского уезда. По уровню развития промышленности, ремесла и торговли в первой половине XIX в. Тамбов, Козлов и Моршанск входили в число наиболее развитых провинциальных городов России. Маленькие города-крепости, находившиеся когда-то в составе губернии (напр., Добрый или Демшинск на территории нынешней Липецой области), к этому времени окончательно утратили всякое военное значение и превратились в обычные села.

В середине XIX в. в городах Тамбовской губернии насчитывалось около 150 тыс. жителей, что составляло менее 1/10 общего населения нашего края. Значительная часть горожан продолжала заниматься сельским хозяйством. Но условия для земледелия и разведения скота в городах постепенно сокращались. Поэтому власти переселили из пределов Тамбова «неумещавшихся» здесь однодворцев Покровской и Пушкарской слобод, обитателей Стрелецкой Ямской слободы (преимущественно ямщиков по профессии, имевших, к тому же, земельные наделы и занимавшихся сельским хозяйством) на свободные пригородные земли. Так в 1820-30-е годы возникли современные села Покрово-Пригородное, Пушкари, Стрельцы. Тем не менее, в черте городов сохранялись большие приусадебные участки. Они использовались под сады и огороды, для содержания скота.

Около трети населения Тамбова, а в уездных городах и того больше составляли крестьяне по сословию. Не занимаясь в прежнем объеме сельским хозяйством, они продолжали выполнять крестьянские повинности в пользу государства.

С другой стороны, города Тамбовской губернии все больше становились центрами управления окрестными территориями, местами сосредоточения торговых и промышленных заведений, культурных и церковных учреждений. Требовались новые здания для размещения этих заведений и учреждений, дома для проживания промышленников, торговцев и их наемных работников, чиновников, учителей, врачей, священников и других служащих.

Поскольку почти все тамбовские города были губернским и уездными центрами, в них проживало немало чиновников. В конце XVIII в. их количество исчислялось десятками, а в середине XIX в. уже сотнями человек. Они служили в канцелярии губернатора, органах полиции, судах, тюрьмах, учреждениях, ведавших сбором налогов, призывом рекрутов, строительством казенных зданий, образованием, здравоохранением и т.д.

По сословному происхождению высшее и среднее чиновничество обычно принадлежало к дворянству. Получить дворянство мог и выходец из незнатных сословий, дослужившийся до определенного гражданского или военного чина либо награжденный орденом. Правда, при Николае I эти возможности были существенно ограничена. С 1845 г. право на потомственное дворянство давал достаточно высокий чин статского советника (на гражданской службе) или майора; лица, дослужившиеся до чина титулярного советника, получали только личное дворянство, которое нельзя было передать детям. Для ограничения притока в ряды дворянства в 1832 г. было учреждено особое сословие почетных граждан. Оно занимало промежуточное положение между дворянами и купцами, пользуясь такими привилегиями дворян, как свобода от рекрутской повинности, подушного налога и телесного наказания. Почетными гражданами становились дети личных дворян, чиновники и низшие офицеры, имевшие чин ниже IX класса, просить о причислении к почетному гражданству могли лица, закончившие российские университеты и некоторые другие категории.

Большинство чиновников не имели земельных владений и жили только на жалованье (т.е. зарплату), которое было сравнительно небольшим. В таких условиях взяточничество и казнокрадство были распространенными явлениями в губернских и уездных учреждениях. Документы того времени часто упоминают чиновников, уличенных в коррупции. Печально известной чертой жизни тамбовских чиновников была и страсть к карточной игре. Один из них даже проиграл собственную жену. Это реальный случай лег в основу поэмы М.Ю. Лермонтова «Тамбовская казначейша».

В городах Тамбовской губернии постоянно располагались воинские части. Обычно это были пехотные и кавалерийские полки, которые государству было удобно содержать в хлебородном крае. Военные доставляли немало хлопот горожан, которые должны были нести повинность по размещению в своих домовладениях солдат и офицеров.

Зачастую чиновники и офицеры были еще и крупными помещиками. Проживая в городах, они строили себе богатые дома. Так, в Тамбове первой половины XIX в. были известны дома крупных дворян-чиновников Чичериных, тамбовского уездного и губернского предводителя дворянства У.И. Арапова.

Сохранившиеся образцы городских дворянских усадеб первой половины XIX века, выстроенных в стиле провинциального классицизма:

Усадьба Лукьяненко (ныне – выставочный комплекс Тамбовского областного краеведческого музея, расположен на территории городской больницы им. Архиепископа Луки)

Усадебный дом Чичериных (ныне – дом-музей Чичериных)

Дом Голицыных в Мичуринске

Некоторые жившие в городах дворяне занимались предпринимательской деятельностью. Наиболее известным в губернии среди них был Сергей Мартынович Лион. Француз по происхождению, он, благодаря выгодной женитьбе на представительнице рода Араповых, стал крупным помещиком и вскоре приобрел одну из самых больших в России Бондарскую суконную фабрику. С.М. Лион отличился не только стремлением к предпринимательству, но и благотворительными делами в пользу города Тамбова. Он дал немалые средства на содержание мужской гимназии и института благородных девиц. Один из своих домом Лион передал общежитию при гимназии (современное здание областного управления образования на углу улиц Советской и Интернациональной), другую усадьбу пожертвовал для детского приюта (современное здание областной детской библиотеки на Советской улице).

Здание, переданное С.М. Лионом для устройства пансиона при Тамбовской гимназии (ныне здесь размещается управление образования и науки Тамбовской области). В 1866 г. превращено в женское училище (с 1870 г. – женская гимназия).

Наиболее многочисленную часть населения Тамбова и других городов губернии в конце XVIII – первой половине XIX вв. составляли мещане. В начале указанного периода их количество исчислялось сотнями, а в конце - несколькими тысячами в каждом из городов. Мещане относились к низшим сословиям, поскольку были обязаны платить подушную подать, поставлять в армию рекрутов, выполнять постойную и дорожную повинности, участвовать в разнообразных общественных сборах на нужды своих городов. Не заплатив все подати, мещанин не мог даже отъехать из города по своим делам.

Сословие купцов имело больше разрешений на ведение крупной торговли и не платило подушной подати. Однако купцы не были освобождены от телесных наказаний, а купцы 3-й гильдии, которые составляли большинство тамбовского купечества, - и от рекрутской повинности.

По своим занятиям мещане и купцы тамбовских городов в первую очередь были торговцами, во вторую – промышленниками и ремесленниками. Наиболее известным представителем тамбовского купечества в это время был купец 1-й гильдии Иван Алексеевич Суворов. Он владел большой суконной фабрикой в с. Ширингуши на севере губернии, несколькими дорогими домами в Тамбове, занимался хлебной торговлей. Являясь тамбовским городским головой, отличился добросовестностью и честностью. И.А. Суворов жертвовал крупные суммы на помощь бедным. Один из своих домов он подарил Сиротскому дому. Этот купец завещал большую сумму денег на постройку Христорождественского собора в Тамбове.

В первой половине XIX в. большую известность приобрели моршанские купцы, владевшие крупными перерабатывающими предприятиями и организовавшие крупную торговлю не только в Моршанске, но и в Москве. Петербурге, поволжских городах. Братья Кожины, К. Смесов, Я. Серебряков были включены в список потомственных почетных граждан России.

Торговля настолько прочно вошла в жизнь тамбовских купцов и мещан, что в 1830 г., когда во время эпидемии холеры был запрещен выезд и въезд в город, сотни их стали решительно требовать от губернатора разрешения свободной торговли, даже писать прошения на имя царя Николая I.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Покажите на карте уезды, входившие в состав Тамбовской губернии. Определите, какие из них находятся за пределами границ современной Тамбовской области. В состав каких регионов ныне входят эти территории?

2. Выполните тестовые задания:

1) Рост численности населения Тамбовской губернии в XIX веке происходил за счет:

а) высокой рождаемости,

б) государственной колонизации,

в) беглых крестьян,

г) всех вышеперечисленных причин

2) Доля русского населения в Тамбовской губернии в середине XIX века составляла:

а) 32% б) 51%, в) 63%, г) 95%

3) Важнейшими центрами коневодства в Тамбовском крае были:

а) Лаврово и Новотомниково, б) Знаменское и Староюрьево, в) Лаврово и Тамбов, г) Лебедянь и Бондари

4) Ниже перечислены культуры, которые выращивали крестьяне. Выберите новые для XIX века культуры.

а) рожь б) картофель, в) сахарная свекла, г)табак, д) капуста, е) брюква

5) Что объединяет ниже перечисленные фамилии:

Лион, Суворов, Тулиновы, Малины

3. Какие последствия для природной среды и условий существования крестьянства имело активное освоение Тамбовской губернии в певой половине XIX века?

4. В первой половине XIX века общие сборы зерновых культур в Тамбовской губернии росли, однако их урожайность оставалась низкой. Объясните причины данной ситуации.

5. Какие новые черты появились в сельском хозяйстве, промышленности и торговле Тамбовской губернии в первой половине XIX века? Назовите основные отрасли тамбовской промышленности первой половины XIX века.

6. На гербе города Моршанска, утвержденном в конце XVIII века, как и на гербе Санкт-Петербурга помещено изображение двух якорей. Почему эта эмблема была выбрана в качестве символа города?

НАЗАД

Учебные темы

- Тема 1.

Исследователи истории - Тема 2.

Древнейшее население - Тема 3.

Бронзовый и ранний железный век - Тема 4.

Цнинская мордва - Тема 5.

Тамбовский край в XIII-XVI вв - Тема 6.

Переход государства к колонизации - Тема 7.

Тамбовский край в XVII веке - Тема 8.

Жизнь края в XVII веке - Тема 9.

Религия и народные движения в XVII в. - Тема 10.

Тамбовский край в I половине XVIII в. - Тема 11.

Тамбовский край во II половине XVIII в. - Тема 12.

Деятельность

Г.Р. Державина - Тема 13.

Религиозная жизнь в XVIII в. - Тема 14.

Народный быт XVII-XVIII веков - Тема 15.

Социально-экономическое развитие Тамбовщины - Тема 16.

Власть и общество в первой половине XIX в. - Тема 17.

Культура края в I половине XIX в

- Тема 1.