ТЕМА 4. Цнинская мордва и ее соседи

в VII- начале XIII вв.

Основное население нашего края

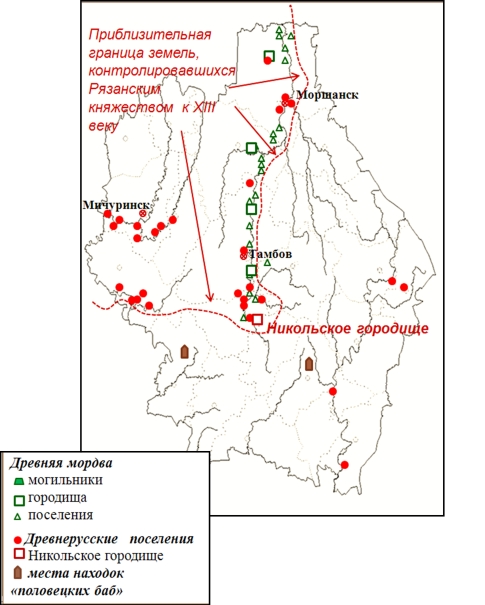

Древнемордовские и древнерусские поселения на территории Тамбовского края

Древнерусские поселения и половцы на территории Тамбовского края (XI-начало XIII вв.)

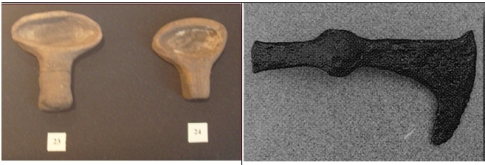

Некоторые находки, сделанные в Никольском городище и расположенным рядом древнерусских поселениях

С VI-VII вв. н.э.основное население нашего края составляли племена мордвы. Ее предками были местные племена городецкой культуры.

Мордва относится к финно-угорской языковой группе племен. В нее входили также мурома, меря, мещёра, чудь, весь, черемисы (мари), пермь и другие народы, заселявшие восток и север Среднерусской равнины. Многие финно-угорские народы (мордва, марийцы, удмурты, коми, карелы, вепсы) и сегодня проживают на этой территории.

Территория Восточной Европы в V-VIII вв. н.э. |

|

|

Примерная территория расселения древней мордвы |

|

Территория расселения других финно-угорских народов |

|

Современная территория Тамбовской области |

|

Источник: http://national-atlas.ru/dvd/16.html |

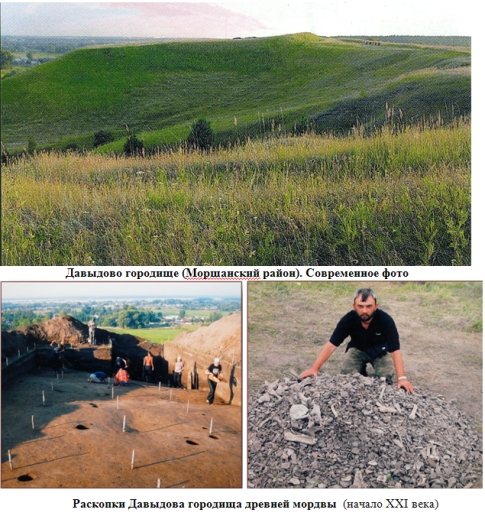

Древняя история среднецнинской мордвы исследуется учеными уже более 100 лет. О ее жизни рассказывают мордовские кладбища-могильники и остатки небольших поселений, располагавшиеся в долине Цны и ее притоков. Впервые их начали исследовать в конце XIX века. С тех пор археологи провели тщательные раскопки Крюково-Кужновского, Елизавет-Михайловского, Ново-Томниковского (Моршанский район) и Лядинского(Тамбовский район) могильников. Хуже исследованы мордовские поселения и «тверди» (укрепления) в лесах, где местные племена укрывались во время набегов противников.

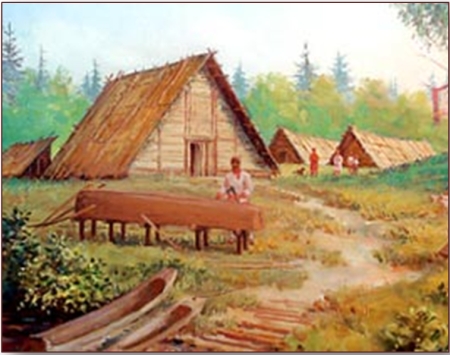

Жизнь мордовских племен была тесно связана с лесом. Их поселения располагались на краю леса по берегам рек. Мордвин любил лес, берег и лелеял его. Лес давал ему пищу, строительный материал, топливо. В случае нападения жители с семьями уходили вглубь леса, где были устроены временные укрепленные поселения – «тверди».

Древнемордовское поселение

(рисунок современного художника)

Мордва занималась земледелием, скотоводством, охотой, рыбной ловлей, бортничество (сбор меда диких лесных пчел).

Мордовское земледелие было связано с лесом и носило подсечный характер. Вырубались небольшие участки леса, деревья сжигались, а зола использовалась как удобрение. Такую почву можно было возделывать 5 – 7 лет, затем всё повторялось на новом месте. Как правило, через 20 – 30 лет население возвращалось на прежнее место, уже заросшее молодым лесом. Подобный тип земледелия не требовал постоянного ухода за почвой и позволял получать относительно стабильный урожай ячменя, ржи, полбы, гороха, конопли. О распространении подсечного земледелия говорят многочисленные орудия труда в могилах умерших: топоры, железные наконечники сох, серпы. Роль земледелия в жизни мордвы постепенно возрастала, однако все же оставалась менее значительной, чем в жизни славянского населения.

Длительное время основой хозяйственной жизни мордовских племен являлось скотоводство. Жители мордовских поселений разводили коров, овец, свиней, лошадей, которые паслись на заливных лугах в долинах рек.

Традиционным занятием мордвы было бортничество (сбор меда диких пчел). В высоких деревьях в глубине леса выдалбливались дупла, куда заманивали рой диких пчел, а в разгар лета начинали сбор меда.

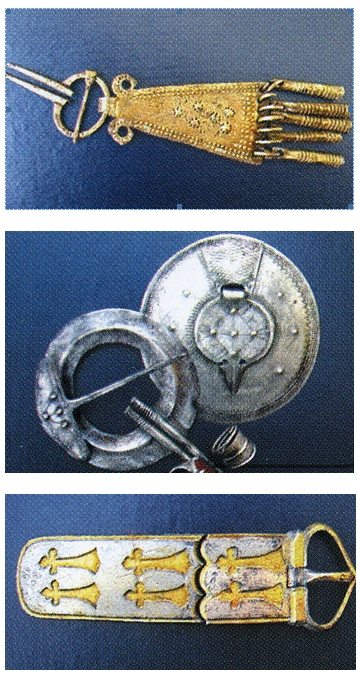

Мордовские мастера изготавливали глиняную посуду, изделия из кожи, занимались ткачеством. Они на достаточно высоком уровне освоили обработку металла. Кузнечным производством, изготовлением оружия и орудий труда занимались мужчины. А вот ювелирное производство находилось в женских руках. Мордовские женские украшения - браслеты, подвески, гривны, нагрудные бляхи, пуговицы, перстни - в изобилии встречаются в погребениях. Один из самых распространенных мотивов в женских украшениях мордвы - изображение утиных лапок (утка у мордвы была священной птицей).

Глиняные ложки-льячки, использовавшиеся в металлургическом производстве |

Железный топор древней мордвы |

Праздничный костюм женщины-мордовки представлял собой головной убор, с височными бронзовыми подвесками и серьгами. Девушки на шее носились бусы из глины, смальты (непрозрачного цветного стекла) или шейные бронзовые витые гривны, украшенными витыми подвесками. На груди женщины носили большие бронзовые бляхи или красивые литые украшения с разнообразными подвесками – «шумящие подвески», как их называли археологи. В женских и мужских могилах в большом количестве находят бронзовые, оловянные и серебряные перстни и кольца, многие из которых были привозными. Руки женщины украшали кованые браслеты с расплющенными концами или витыми в виде спирали. Широко в украшении костюма мужчин и женщин применяли сюльгаму – бронзовую застёжку, которая заменяла пуговицы.

Мужской костюм украшался гораздо скромнее: сюльгамы, браслеты, гривны, перстни и обязательный пояс. Пояс служил признаком мужчины. Он представлял собой кожаный ремень, украшенный бронзовыми или серебряными бляхами с различным декоративным и ритуальным узором. Количество блях подчеркивало имущественное и социальное положение мужчины-воина в обществе.

Женское украшение с подвесками в виде утиных лапок

Женские украшения, обнаруженные в ходе раскопок могильниковдревней мордвы в Тамбовской области

(фото с выставки 2009 г.)

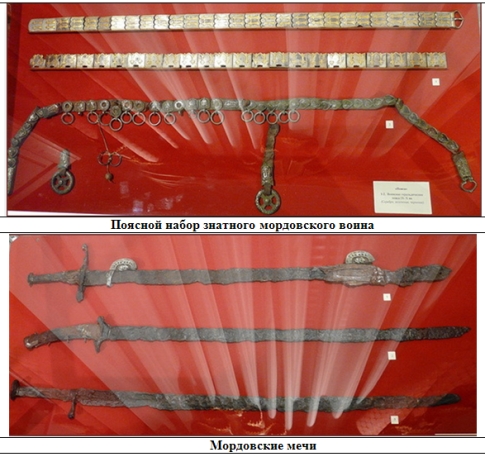

Находки оружия почти в каждом мужском захоронении говорят о том, что мордве часто приходилось воевать – как с соседями (в т.ч. – русскими князьями), так и между собой. В случае серьезной опасности мужчины поголовно брались за оружие. Основная масса мордовских воинов была вооружена рогатинами (тип тяжелого копья с широким наконечником), боевыми топорами, кинжалами, большими луками. В бою также использовались метательные копья — дротики и сулицы. Для защиты применялись панцири из толстой бычьей кожи с нашитыми металлическими пластинами. Кроме всеобщего ополчения имелись постоянные дружины князей. Входившие в них профессиональные воины могли иметь железные шлемы, мечи и кольчуги. Какая-то часть мордвы выступала конными воинами (в некоторых могилах встречается конская упряжь). Хорошее вооружение и отработанная веками тактика ведения лесного боя делали мордовское войско опасным противником для врага.

Витрина с предметами мордовского вооружения с музейной выставки 2009 г. |

Примерно так, по мнению исследователей, мог выглядеть знатный мордовский воин |

Находки в древнемордовских погребениях говорят о тесных связях мордвы с соседями. У кочевых алан с Подонья они приобретали оружие, поясные наборы, некоторые украшения, у волжских булгар - конскую упряжь, сабли, ювелирные изделия. За приобретенные товары местное население расплачивалось мехами, медом, воском, скотом. Соседями мордвы на северо-западе были славяне. От них мордва получала посуду, украшения. Вероятно, у славян были заимствованы и некоторые полезные земледельческие навыки.

Мордовские племена сохраняли языческую веру. Они поклонялись божествам, которые олицетворяли Небо, Солнце, землю, гром, воду, лес и т.д. Своих богов-покровителей имели реки, озера, священные деревья. Названия таких сел Тамбовской области как Пичаево, Пичер, Вирятино имеют в своей основе названия мордовских божеств.

Длительное время мордва уплачивала дань Хазарскому каганату - могущественному государству, располагавшемуся в междуречье Дона и Волги. Однако в конце X в. Хазарское государство прекратило свое существование после ударов, нанесенных ему киевским князем Святославом.

Развитие социального неравенства среди мордовских племен, выделение родоплеменной знати и верхушки профессиональных воинов, а также необходимость защиты от внешних врагов постепенно привели к возникновению у мордвы предгосударственных форм власти.

Из русских летописей известно, что накануне монголо-татарского нашествия, в 20-30-е гг. XIII в. на землях мордвы существовало два княжества, во главе которых стояли князья (по-мордовски - инязоры) Пургас и Пуреш. «Пурешева волость, вероятно, включала и бассейн р. Цны. Центром ее предположительно был город Мокша (на месте современного города Наровчат в Пензенской области). Расположенная между степными владениями половцев и русскими княжества, она находилась в сложном положении. Ее правителю приходилось постоянно лавировать между этими силами, чтобы сохранить независимость своих владений. «Пургасова волость» располагалась севернее, под защитой лесов. Главным противником для Пургаса оставались владимиро-суздальские князья, стремившиеся подчинить его земли своему влиянию. Они несколько раз совершали сюда походы, причем зачастую союзником русских выступал Пуреш. Отношения между двумя мордовскими правителями в 20-30-е гг. XIII века неоднократно оборачивались серьезными вооруженными конфликтами, причем Пуреш действовал в союзе то с русскими, то с половцами. Ситуация, складывавшаяся в мордовских землях, значительно ослабила единство мордовского народа перед лицом монгольского вторжения.

Древнерусские поселения и половцы на территории Тамбовского края (XI-начало XIII вв.)

Судя по данным археологии, еще в VIII—X веках на юго-западе Тамбовщины появились отдельные славянские поселения, жители которых занимались земледелием (ряд археологов связывают их с боршевской культурой, распространившейся по среднему течению Дона). Однако прочно закрепиться в этих местах славянам не удалось – они были вытеснены кочевниками.

Несколько позже, в X – XI веках на берегах реки Вороны обосновались выходцы из русских княжеств, бежавшие от княжеских междоусобиц. В русских летописях они упоминаются под названием бродников. Есть мнение, что отдельные поселения бродников в этих местах могли сохраняться вплоть до XVI в.

В конце XI - начале XIII веков проникновение выходцев из древнерусских княжеств на территорию Тамбовского края усилилось. К моменту монгольского нашествия 1237-1238 гг. по берегам рек Матыра, Лесной и Польной Воронеж, а также в верхнем течении Цны уже существовал ряд древнерусских поселений, жители которых занимались, в первую очередь, земледелием. Эти территории контролировало Рязанское княжество, располагавшееся на юго-востоке Руси.

|

Железный наральник - наконечник славянской сохи |

Между Рязанским княжеством и цнинской мордвой, вероятно, было заключено соглашение о взаимной охране лесостепного пограничья от нападений кочевников. На границе леса и степи возникли небольшие укрепленные городки, где проживали русские воины со своими семьями. В случае опасности они должны были предупреждать о появлении врага как местные мордовские племена, так и близлежащие рязанские города.

Передовым пунктом продвижения древнерусских поселенцев было укрепленное Никольское городище на правом берегу Цны (близ с. Никольское в Знаменском районе). Оно было исследовано в 2001 году тамбовским археологом С.И. Андреевым.

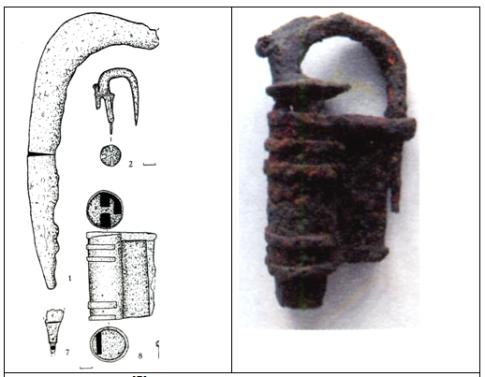

Городище располагалось неподалеку от важного торгового пути, ведущего из Киева в Волжскую Булгарию. Оно представляло собой деревянную крепость с системой башен, рвов и валов с частоколом из заостренных бревен. Рядом с ним располагалось несколько древнерусских поселений. На Никольском городище археологами обнаружены многочисленные образцы древнерусской керамики, железные ножи, рыболовный крючок из железа, фрагменты зеркала, каменные и глиняные пряслица, плотницкие гвозди, бронзовые перстни и браслеты.

Железный серп и древний замок |

Некоторые находки, сделанные в Никольском городище и расположенным рядом древнерусских поселениях

Соседями мордовских племен и славянских поселенцев на юге, со стороны степей были воинственные племена кочевников. С середины XI в. на просторах Подонья и Северного Причерноморья появились половцы. Этот кочевой народ, известный по древнерусским летописям, существовал не только за счет скотоводства, но и за счет постоянных набегов на соседние народы, в т.ч. – на княжества Южной Руси. Вторжения половцев заставляли мордву покидать открытые поселения в центральной части края и перебираться к северу, в лесную часть.

Половецкий воин (реконструкция)

Следами пребывания половцев на тамбовской земле являются каменные изваяния из известняка или песчаника – так называемые «половецкие бабы». Они представляют собой условные изображения умерших половецких воинов или знатных женщин с характерным овалом лица и скрещенными на груди руками. Несколько таких изваяний найдено в Мордовском, Ржаксинском, Мичуринском районах. Их устанавливали, видимо, на могилах известных воинов и перекрестках дорог.

Половецкое каменное изваяние («каменная баба»),

найденное в 1960 г. на территории Ржаксинского района

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1.На какие две большие группы с давних времен делится мордва?

2. Из курса истории России вам должно быть известно о занятиях восточных славян в VI-IX вв. Попробуйте определить, чем хозяйственные занятия мордвы были похожи и чем отличались от занятий их соседей-славян.

| Восточные славяне | Мордва |

Сходство:

|

|

Различия: |

|

|

|

6. На основании материала учебного занятия подготовьте план рассказа об образе жизни, занятиях, обычаях древней мордвы.

7. Какие материальные следы своего пребывания на территории Тамбовской области оставили половцы?

8. Когда появились первые славянские поселения на территории Тамбовской области? Где они располагались?

9. С каким древнерусским княжеством оказались наиболее тесно связаны исторические судьбы Тамбовского края в XII-XIV вв.?

10. Определите по карте, где примерно проходила граница между землями Руси и Степью в пределах Тамбовской области. Постарайтесь установить, по какую сторону этой границы находилась современная территория района, где вы проживаете.

11. Назовите самый крупный археологический памятник, свидетельствующий о пребывании славян на территории Тамбовской области в XII-XIII вв. Что он собой представляет?

12. В Интернете сейчас можно найти много материалов, рассказывающих о традициях, обычаях, древних верованиях мордвы, ее преданиях и легендах. Постарайтесь на основе таких материалов подготовить небольшое сообщение (2-4 страницы) на одну из следующих тем по своему выбору:

- Религиозные верования древней мордвы

- Мордовские легенды и предания, рассказывающие об истории взаимоотношений мордвы с Русью. Половцами, монголо-татарами.

- Народные обычаи мордвы

- Мордовский народный костюм

НАЗАД

Учебные темы

- Тема 1.

Исследователи истории - Тема 2.

Древнейшее население - Тема 3.

Бронзовый и ранний железный век - Тема 4.

Цнинская мордва - Тема 5.

Тамбовский край в XIII-XVI вв - Тема 6.

Переход государства к колонизации - Тема 7.

Тамбовский край в XVII веке - Тема 8.

Жизнь края в XVII веке - Тема 9.

Религия и народные движения в XVII в. - Тема 10.

Тамбовский край в I половине XVIII в. - Тема 11.

Тамбовский край во II половине XVIII в. - Тема 12.

Деятельность

Г.Р. Державина - Тема 13.

Религиозная жизнь в XVIII в. - Тема 14.

Народный быт XVII-XVIII веков - Тема 15.

Социально-экономическое развитие Тамбовщины - Тема 16.

Власть и общество в первой половине XIX в. - Тема 17.

Культура края в I половине XIX в

- Тема 1.