ТЕМА 14. Народный быт XVII-XVIII веков

К XVIII в. в нашем крае получили развитие многочисленные ремесла и промыслы. Во многих селах крестьяне изготовляли бытовую глиняную посуду. Простая по технике исполнения, с незамысловатыми узорами, она служила не только в хозяйственных целях, но и украшением дома. Разнообразны были деревянные изделия: посуда, мебель, декоративные детали быта. В селах Моршанского уезда мастера вырезали из дерева объемные изображения святых, которые затем раскрашивались, делали украшенные причудливой резьбой иконостасы. Моршанская деревянная скульптура - самобытное явление народной культуры, так как по официальным канонам православной церкви круглая (объемная) скульптура в храмах не допускается.

Моршанская деревянная скульптура XVIII в.

В ряде сел жители занимались домашним ковроткачеством, плетением корзин, вязанием. Все это украшало крестьянский быт, разнообразило жилище; часть продукции поступала на продажу.

В XVII – XVIII веках быт крестьян и горожан в Тамбовском крае мало отличался друг от друга. Большинство домов строилось из дерева. Каменное зодчество в городах зародилось только в XVIII в., причем первоначально оно было представлено лишь православными храмами и казенными зданиями. Немногочисленные жилые каменные постройки, принадлежащие городской знати (дворянам, купцам) появились лишь во второй половине XVIII в.

Крестьянские избы состояли из сруба, сбитого из сосновых, реже дубовых бревен. Крестьянский двор, кроме избы, имел клеть (неотапливаемую часть дома, где хранились домашняя утварь) и разнообразные хозяйственные постройки (погреба, овины и т.п.). К дому обязательно примыкал огород.

Большинство изб имело площадь в 20-40 кв. м, что равняется современным одно-двухкомнатным квартирам. При этом немалое место в избе занимала печь, а, самое главное, в таком доме жило не 2-3, как сейчас, а в среднем 8 человек.

Небольшая изба являлась главным жизненным пространством семьи, особенно в зимнее время, поскольку это была единственная отапливаемая постройка. Крестьянам приходилось не менее четырех месяцев в году держать здесь домашнюю птицу и молодняк скота, чтобы защитить их от холода. В очень сильные морозы в избу загоняли и взрослую скотину.

Избы топились по-черному и не имели дымоходов. Дым выходил через специальное дымовое окно или отверстие. Внутреннее убранство изб отличалось простотой и незамысловатостью. У печи размещались полати. Вдоль стен ставили широкие лавки для сидения, которые одновременно служили и постелью. Каждая изба имела «красный» или «святой» угол с иконами. Здесь же стоял стол. Окна располагались в верхней части стены и зимой закрывались пленкой из бычьего пузыря. Крестьянское жилище освещалось лучиной, которую вставляли в святец или специальную щель в стене.

В крестьянских семьях воздух был спертый от помета животных и птиц. Стены и потолок покрывал толстый слой сажи и копоти. Дым - особенно по утрам, когда разжигали печь, - заполнял верхнюю часть избы. По вечерам копоть от лучины выедала глаза. Земляной пол всегда был сырой, а весной и осенью представлял собой грязь. От лезших в еду тараканов невозможно было избавиться, и, более того, они даже стали своеобразным символом изобилия продуктов, достатка и счастливой приметой. При переезде в новый дом глава семьи брал несколько тараканов и выпускал на волю. В XVIII в. только в отдельных селах появились дома с подвесными потолками, а глинобитные или земляные полы стали заменять деревянными.

Редкие крестьянские дома имели еще и горницу - пристройку к избе без спальных полатей. Еще реже в крестьянских дворах было по две жилых избы.

Народный костюм — яркое, своеобразное явление в культурно-бытовой жизни крестьян. Его характерной чертой было сохранение устойчивых традиций. В феодальном обществе одежда, помимо всего прочего, отражала положение человека среди других людей.

Крестьянский костюм отличался простотой, удобством, а в определенном смысле и изяществом. Для его изготовления использовались льняные и конопляные ткани, шерсть. Они мягкие, легкие, удобные в носке. Для отделки зимней одежды применяли шкурки белок, зайцев, лис, медведя, бобра. Некоторые виды зимней одежды выделывали из овчины.

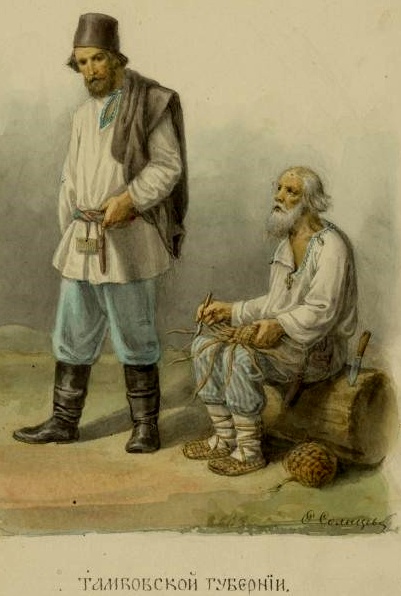

Мужская летняя одежда состояла из рубахи и портов. Штаны или порты завязывались тесемкой и считались принадлежностью женатого мужчины. Парни иногда до самой женитьбы щеголяли в одних рубахах. Верхняя одежда была более разнообразна: армяки, свиты, зипуны, кафтаны, шубы. При этом кафтаны считались форменной одеждой для стрельцов и некоторых других родов войск. Головной убор состоял летом из войлочной шляпы («валенка»), зимой — из суконной или меховой шапки, подбитой изнутри бараньим мехом. Обувью служили плетеные из лыка лапти, сапоги из различных сортов кожи и валенки.

Повседневная мужская одежда

крестьян Тамбовской губернии

(иллюстрация Ф. Солнцева, выполненная в первой пол. XIX в.).

Женская нательная одежда состояла из длинной, до пят рубахи туникообразного вида с обязательным поясом. Появиться без пояса в доме, и тем более на улице, считалось неприличным. Верхняя одежда включала сарафаны, панёвы. Сарафаны в основном носили девушки. Панёва — юбкообразная одежда, шившаяся из шерстяной ткани в крупную клетку темно-синего или черного цвета. Зимой женщины надевали телогреи, зипуны, кафтаны-коротаи, тулупы. В холода на кисти рук опускали длинные рукава. Головной убор отличал замужнюю женщину от девушки. Девушка могла ходить простоволосой, надевая на голову повязки, перевязки, обручи-венцы. Замужняя женщина дома и на улице должна была обязательно закрывать голову. Дома надевался волосник, на улице специальное головное полотенце – убрус. Носились кички, платки. На ноги женщины надевали летом лапти, а зимой – сапоги на высоком каблуке или валенки.

Женский праздничный костюм Тамбовской губернии

Женские костюмы Тамбовской губернии

Женские костюмы Тамбовской губернии

(иллюстрации, выполненные Ф. Солнцевым в 1830-е гг.)

Мужская и женская одежда украшалась вышивкой или узорами. Рисунки вышивок и узоров разнообразны. Здесь тесно переплелись русские и мордовские традиции, создав своеобразный южнорусский орнамент. Она отличалась геометрическими узорами в виде ромбов или квадратов. Преобладали красно-белые цвета. Широко распространенным видом ткачества оставалась пестрядь. Ее ткали из льняных, хлопчатобумажных и шерстяных ниток разных цветов, режущих глаз пестротой. Из пестряди шили сарафаны, мужские и женские рубахи, юбки.

Весь строй деревенской жизни, однообразие занятий и традиций длительное время сохраняли определенный набор одежды. Причем повседневная одежда снашивалась до дыр, а праздничная хранилась долгое время, передавалась из поколения в поколение, была предметом особых забот и надевалась редко.

Пища местного населения, ее разнообразие помогали восстановить силы после трудового дня, обеспечивали нормальное существование семьи. Пища городского и сельского населения почти не отличалась: в России в XVII в. даже в царских покоях подавали обычную простую еду, как и во многих крестьянских семьях. В рацион тамбовского дворянства и купечества в XVIII в. начали проникать заморские блюда и напитки. Однако значительных изменений в культуре питания остальной части общества не наблюдалось. В периоды неурожаев местное население довольствовалось скудной пищей.

Основное место в рационе питания занимал хлеб. В будние дни употребляли ржаной хлеб, который считался более питательным, чем пшеничный. Крестьяне пекли его сами, а в городах этим занимались специальные ремесленники. В зависимости от муки различали хлеб ситный, решетный, пшеничный. Пекли калачи, караваи, ковриги, сайки и другие виды хлеба. Излюбленными блюдами населения считались пироги различного размера, начиненные рыбой, мясом, творогом, кашей, овощами. Любимым лакомством взрослых и детей оставались оладьи и блины с маслом и медом.

Обычно летом и зимой употребляли ячменные, пшенные, гречневые каши. Из овсяной муки делали толокно и кисели Широко распространенным продуктом питания была рыбная пища. Рыбу добывали на Цне, Челновой, Вороне, Воронеже и их притоках. Караси, лини, плотву, окуней, щук, сомов использовали для местного потребления, везли на продажу в соседние города и даже в Москву. Через Тамбов и Козлов шел торговый путь с Поволжья в Москву. Поэтому на местных рынках продавали стерлядь, осетров, белуг, севрюг. Их везли в копченом и соленом виде. Широко использовали в питании черную икру, которую пудами возили также через Тамбов. Цены на рыбную продукцию были доступны широкому кругу населения.

Мясные продукты употреблялись значительно реже. Церковь ограничивала употребление мяса, вводя постные дни. Они составляли почти треть всего года. Мясные блюда готовились из баранины, свинины, говядины, птицы. На зиму мясо заготовляли в соленом виде. Ежедневным горячим блюдом служили щи. Их готовили на кислой основе из мяса с капустой и репой. Из свиных голов варили студень. Разнообразие животного мира Тамбовского края позволяло использовать в пищу и мясо диких животных и птиц: зайцев, лосей, кабанов, рябчиков, тетеревов.

В «скоромные» дни широко употребляли молочные продукты: молоко свежее, кислое и топленое, сливки, сметану, творог, сыр. Растительная пища включала разнообразные овощи в свежем и соленом виде. На огородах росли капуста, репа, горох, свекла, брюква. Употребляли ягоду и грибы, особенно любили грузди и рыжики. Вокруг домов росли плодовые деревья, которые давали запас яблок, груш, вишни.

Среди напитков предпочтение отдавалось квасу, меду, пиву. Квас использовался не только как питье - из него готовили первые блюда, такие, как окрошка. Пиво разрешали варить самостоятельно только по большим праздникам, а в обычное время его покупали в государственных кабаках.

Серый, однообразный быт крестьян скрашивался праздниками, в которых христианство причудливым образом переплелось с языческими обрядами. Зимние колядования, весенняя масленица, пасхальные праздники, троица праздновались всем селом, собирая и старых, и малых. В крестьянском быту крепко сохранились суеверия и страсть к диким, грубым развлечениям типа кулачных боев. На кулаках дрались улица на улицу, деревня на деревню. Часто кулачные схватки заканчивались тяжелыми увечьями или даже смертью.

Одним из самых торжественных обрядов, привлекавших все село, считалась свадьба. Свадьба играла важную роль в хозяйственной жизни крестьянской семьи, так как она увеличивалась численно, пополнялась дополнительными рабочими руками. Редко молодые могли сами сговориться о женитьбе, чаще всего это за них делали родители.

Свадьбы чаще всего играли осенью, после завершения сельскохозяйственных работ. Тамбовский свадебный обряд создавался на протяжении длительного времени, незначительно видоизменяясь. Обычно свадьба начиналась со сговора. Эту обязанность выполняла сваха или мать невесты. Браки заключались внутри села или с представителями соседних сел. Невест редко привозили издалека. Служилые люди старались венчаться внутри своего слоя, и даже в XVIII в. однодворцы придерживались таких традиций. Помещичьи крестьяне не могли играть свадьбу без согласия своего владельца или его приказчика.

В один из воскресных дней – его называли «большим запоем» - родители невесты вместе с родственниками приезжали в дом жениха. После обильного угощения сговаривались о дне свадьбы, приданом. Накануне свадьбы в доме жениха пекли каравай из ржаной муки и угощали приглашенных. В Тамбовской губернии «караваем» называли также девичник, последний вечер перед свадьбой невесты. К ней в дом приходили подруги, пели жалобные песни. На утро свадьбы сама невеста пела тоскливые, грустные песни, прощаясь с волей:

Подымайтесь, милые подруженьки,

А умывайтесь ключевою водой,

А я, горькая, горючей слезой.

Девушки расплетали невесте косу и вплетали ленты. Расплетение косы – символ прощания с девичьей волей, родительским домом. В доме жениха в это время готовили торжественный свадебный поезд. Жениха наряжали в чистую рубаху, подпоясывали красным полотенцем. Он садился верхом на коня. Жениха сопровождали его близкий товарищ и распорядитель - «дружко», друзья. В день свадьбы молодые как бы отрешались от повседневных будней. Их называли «молодой князь» и «молодая княгиня», они находились в центре внимания всего села.

По приезде жениха в дом невесты «дружко» должен был выкупить место жениху рядом со своей суженой. Шуточный, веселый обычай имел давние корни, когда родители жениха выкупали за «калым» невесту, а родители невесты теряли на нее все права. «Выкупив невесту», свадебный поезд направлялся в церковь. Здесь происходил обряд официального венчания. Из церкви молодые ехали в дом жениха, где в течение нескольких дней весело гуляла свадьба. Обязательными ее участниками становились «игрицы», умеющие петь и веселить народ. Пели поэтические русские величальные песни, веселые частушки. Свадебный русский обряд был своеобразным спектаклем со своими традициями и церемониями. После того, как он заканчивался, начинались будни, тяжелая работа по хозяйству и в поле, жизнь, наполненная лишениями и мелкими радостями.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Подготовьте сообщение о традиционных промыслах, получивших распространение на территории Тамбовщины в XVIII-начале XIX вв.

2. Опишите сельское жилище Тамбовской губернии XVII-XVIII веках.

3. Внимательно рассмотрите изображение женского и мужского народного костюма. Найдите детали одежды, о которых упоминается в учебнике.

4. Чем рацион пищи тамбовского крестьянина или горожанина XVII-XVIII веков отличался от современного? Что в этих различиях вас особенно удивило?

5. Сохраняются ли в наше время какие-либо черты традиционного свадебного обряда, распространенного на Тамбовщине в прошлом?

6. Подготовьте сообщение о народных праздниках и обрядах Тамбовской губернии.

НАЗАД

Учебные темы

- Тема 1.

Исследователи истории - Тема 2.

Древнейшее население - Тема 3.

Бронзовый и ранний железный век - Тема 4.

Цнинская мордва - Тема 5.

Тамбовский край в XIII-XVI вв - Тема 6.

Переход государства к колонизации - Тема 7.

Тамбовский край в XVII веке - Тема 8.

Жизнь края в XVII веке - Тема 9.

Религия и народные движения в XVII в. - Тема 10.

Тамбовский край в I половине XVIII в. - Тема 11.

Тамбовский край во II половине XVIII в. - Тема 12.

Деятельность

Г.Р. Державина - Тема 13.

Религиозная жизнь в XVIII в. - Тема 14.

Народный быт XVII-XVIII веков - Тема 15.

Социально-экономическое развитие Тамбовщины - Тема 16.

Власть и общество в первой половине XIX в. - Тема 17.

Культура края в I половине XIX в

- Тема 1.