ТЕМА 1. Исследователи истории

Тамбовского края

Нашим знаниям об истории Тамбовщины мы обязаны многим людям. Эти люди жили в разное время, занимали неодинаковое положение в обществе, имели разное образование и профессию, отличались своими талантами. Одни из них – профессиональные ученые, другие – исследователи-любители. Но всех их объединяла любовь к Тамбовской земле и желание познать ее историю.

Хотя интерес к истории своей малой родины проявляют многие, смыслом жизни он становится лишь для немногих. Надо заметить, что краеведческие изыскания никогда не сулили их авторам ни большой научной славы, ни денег, ни карьерного роста. Самозабвенные усилия этих людей далеко не всегда встречают поддержку и понимание окружающих. Но именно благодаря таким людям за полтора столетия были достигнуты крупные успехи в изучении истории Тамбовщины. О них и пойдет речь в рамках нашего занятия.

1. Родоначальник Тамбовского краеведения.

Зарождение краеведения на Тамбовщине относится к середине XIX века. Его возникновение обычно связывается с деятельностью Стефана Абрамовича Березнеговского.

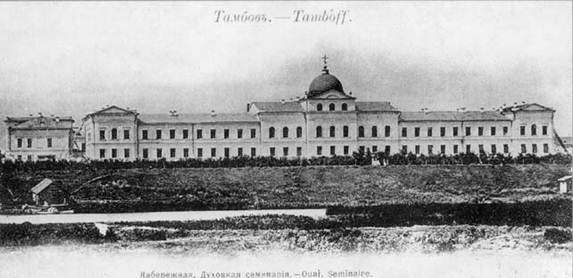

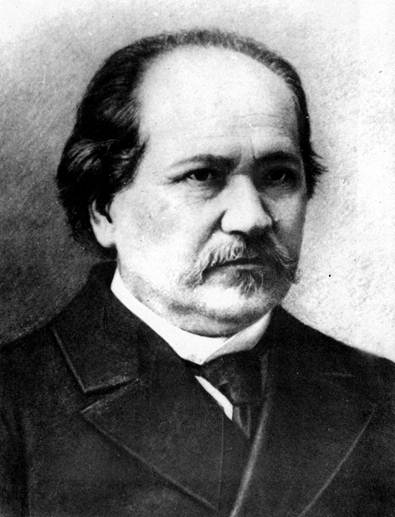

Стефан Абрамович Березнеговский (1797 – 1868) родился в семье дьякона церкви с. Масоловка, Усманского уезда. После 11 лет жизнь его резко изменилась – он поступил в Тамбовскую духовную семинарию, которую закончил одним из лучших учеников. Всю последующую жизнь Стефан Березнеговский прослужил священником в Тамбовской епархии. В 50-е годы XIX в., будучи уже совсем немолодым человеком, он увлекся краеведением, стал изучать старинные рукописи по истории края и публиковать статьи в местных газетах «Тамбовские губернские ведомости» и «Тамбовские епархиальные ведомости».

Тамбовская духовная семинария в начале ХХ века (ныне – корпус ТГТУ на ул. Набережной; перестроен вскоре после того, как была сделана фотография) .

Важная заслуга Березнеговского заключается в том, что он первым обратился к тексту «Древнего Тамбовского летописца» - самого старого из известных нам сочинений по истории Тамбовского края. Уже после смерти Березнеговского, в газете «Тамбовские губернские ведомости» был полностью опубликован один из вариантов этой летописи. Именно Березнеговский первым описал события XVII века, связанные с основанием города Тамбова, историей тамбовской епархии и распространением христианства в Тамбовском крае.

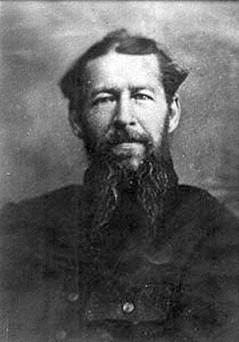

С.А. Березнеговский

Березнеговский был исследователем-любителем, и его статьи не носили строго научного характера. Он недостаточно использовал методы критического анализа источников, из-за чего допустил ряд ошибок в описании исторических фактов.

Но самое главное заключалось в том, что статьи Березнеговского пробуждали мысль, заставляли задуматься над прошлым родного края. В это время в Тамбове имелось уже достаточно образованных людей, которых могли заинтересовать научно-краеведческие изыскания. В их число входили преподаватели появившихся в городе учебных заведений, некоторые местные чиновники и служащие, отдельные помещики.

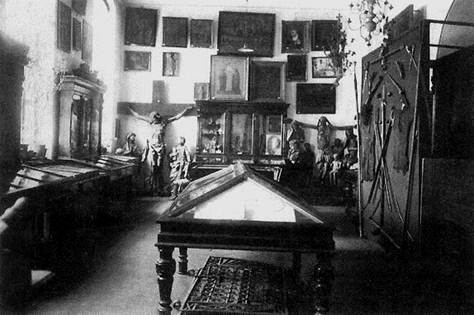

В газете «Тамбовский губернские ведомости» вскоре появился специальный отдел, где публиковались исторические документы и статьи по истории края. В виде отдельных изданий, а также в составе различных справочных сборников стали печататься материалы других авторов, отражающие историю храмов, монастырей, отдельных сел и городов. В 1879г. был создан губернский историко-этнографический музей.

Фотография одной из комнат

Тамбовского историко-этнографического музея

(начало ХХ века)

Изучение истории Тамбовского края продолжил известный историк и педагог Иван Иванович Дубасов (1843 – 1913). Как и Березнеговский, Дубасов происходил из духовного сословия. Он родился в с. Каргашине Спасского уезда Тамбовской губернии в семье сельского священника. В 4-летнем возрасте ребенок остался без отца. В 8 лет Дубасов поступил в духовное училище, затем в Тамбовскую духовную семинарию, а после ее окончания был направлен для продолжения образования на казенный счет в Киевскую духовную академию. С 1867 г. начал преподавательскую деятельность историка в Тамбовской духовной семинарии, затем работал в Александринском институте благородных девиц и одновременно - в Екатерининском учительском институте. Блестящий оратор и педагог, И.И. Дубасов пользовался неизменной любовью и уважением учащихся и коллег. В воспоминаниях знавших его людей он предстает также как остроумный, мягкий, сдержанный и необыкновенно приветливый человек.

Серьезное образование, которое давали в то время духовные академии, в сочетании с природными способностями подготовили Дубасова к самостоятельной научной деятельности. Уже в 60-е годы он занялся разработкой материалов центральных и местных архивов. Результатом стали серьезные статьи по истории Тамбовского края в столичных журналах.

В 1884 г. Дубасова назначили директором Тамбовского Екатерининского учительского института. И в том же году он был избран председателем только что созданной Тамбовской губернской ученой архивной комиссии (ТГУАК)

. Это была одна из первых четырех ученых архивных комиссий, созданных в России с целью сбора, сохранения и изучения архивных документов. Дубасов руководил ее деятельностью на протяжении 16 лет, до 1900 г., когда он был переведен на новое место службы в Курск.

И.И. Дубасов

Архивные комиссии должны были предотвратить уничтожение ценных исторических документов, хранящихся в архивах различных ведомств, обеспечить их сбор и создать на этой основе губернские исторические архивы. Это была весьма насущная задача: по словам Дубасова, ему не раз приходилось встречать дела о расхищении архивов и наблюдать, как архивы возами продавались на обертки. Однако помимо выполнения этой задачи, многие ученые архивные комиссии еще и в центры научного изучения истории края. Именно так обстояло дело в Тамбовской губернии. Благодаря заботам И.И. Дубасова Тамбовская ученая архивная комиссия объединила вокруг себя всех любителей тамбовской старины. Усилиями комиссии была проделана огромная работа по поиску и обработке старинных архивов, заложены основы архивного дела. За время существования ТГУАК (до 1918 г.) вышли 58 выпусков «Известий Тамбовской ученой архивной комиссии», в которых была опубликована с комментариями масса документов и научных статей по истории края. По объему работы Тамбовская ученая архивная комиссия была одной из самых плодотворных в России. Большие усилия предпринимались и к тому, чтобы познакомить с историей края публику. Неслучайно Дубасов определял деятельность комиссии как «учено-патриотическую». В заседания комиссии, где обсуждались доклады и рефераты, был открыт доступ посторонним лицам. Кроме того, устраивались юбилейные празднества в честь исторических событий, открытые лекции.

|

|

Здание Управление федеральной почтовой связи по Тамбовской области на углу ул. Советской и Коммунальной. В XIX в. здесь размещалась Тамбовская губернская публичная библиотека, а в 1886 г. третий этаж здания был надстроен для размещения Тамбовской губернской ученой архивной комиссии. Здесь же размещался историко-этнографический музей. |

Мемориальная доска в память о И.И. Дубасове, открытая на бывшем здании ТГУАК в 2009 г. |

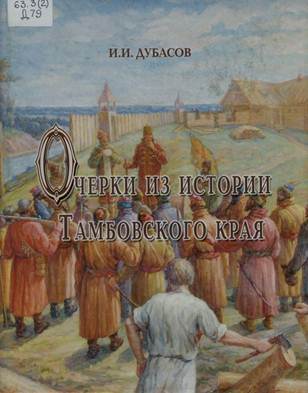

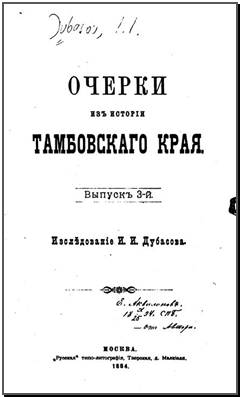

Самим Дубасовым было опубликовано около 150 научных работ. Главным его трудом стали шесть выпусков «Очерков из истории Тамбовского края» (1883-1897). Они написаны живым языком с массой интересных фактов и, по сути, являются научно-популярным произведением. В них затрагивается широкий круг вопросов истории Тамбовщины: основание городов и заселение края, история церкви и сектантства, развитие культуры, просвещения и повседневных условий жизни населения, народных движений. В качестве важнейшего явления рассматривается колонизация, т.е. заселение Тамбовского края.

|

|

Титульный лист 3-го выпуска «Очерков из истории Тамбовского края»И.И. Дубасова, изданного в Москве |

Современное переиздание «Очерков из истории Тамбовского края» |

Работая над очерками, Дубасов поставил своей целью изобразить не биографии известных деятелей, а народную жизнь. Он считал необходимым условием изучения истории своего края получение «нравственных уроков для современных наших поколений». Очерки сразу вызвали оживленное обсуждение и в среде просвещенной местной публики, и среди российских историков.

В наше время память о Дубасове увековечена в названии одной из новых улиц, появившихся недавно в северной части Тамбова. Ежегодно вручается областная премия имени И.И. Дубасова. Установлена мемориальная доска на здании, где первоначально размещалась возглавляемая им Тамбовская губернская ученая архивная комиссия.

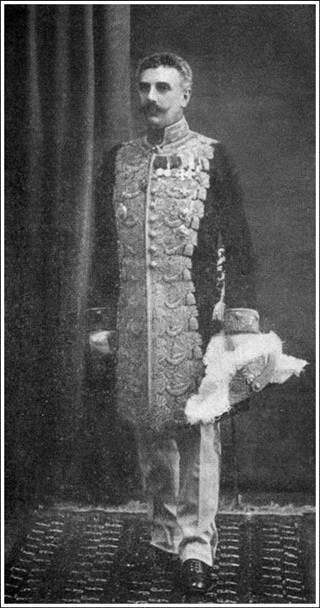

После отъезда И.И. Дубасов руководителем Тамбовской ученой архивной комиссии стал представитель старинного дворянского рода, отставной военный Алексей Николаевич Норцов (1859 – 1922).

А.Н.Норцов

А.Н. Норцов увлекался мистикой, историей религий, много путешествовал по свету, писал стихи, прозу, интересовался археологией. Им были обследованы многие памятники старины в Тамбовской губернии, в том числе остатки земляных укреплений XVII в., создана подробная карта археологических памятников. Он начал исследование генеалогии дворянских родов Тамбовской губернии. Не имея систематического университетского образования, А.Н. Норцов обладал живым умом, неплохо владел русским литературным языком. Он много занимался самообразованием, обладал одной из самых больших домашних библиотек в Тамбове.

После революции, Тамбовская губернская ученая архивная комиссия была закрыта. Новую власть не устраивали ни направленность ее изысканий (интерес преимущественно к истории дворянства, церкви и т.д.), ни личности руководителей, придерживавшихся иных политических взглядов.

Однако уже в 1918 г. в Тамбове возникло новое краеведческое общество. С 1924 г. оно называлось «Обществом изучения природы и культуры местного края». В его состав входили не только любители истории, но и специалисты по экономике, медицине, географии, биологии. Общество проводило съезды краеведов, участвовало в издавало краеведческую литературу, проводило разнообразные исследования. Вообще, 1920-е гг. можно считать временем расцвета краеведения. Это было десятилетие, когда во многих городах и селах возникли общества, кружки, музеи, объединявшие всех, кто стремился к краеведческим знаниям. Повышенное внимание уделялось истории революционной борьбы и рабочего класса.

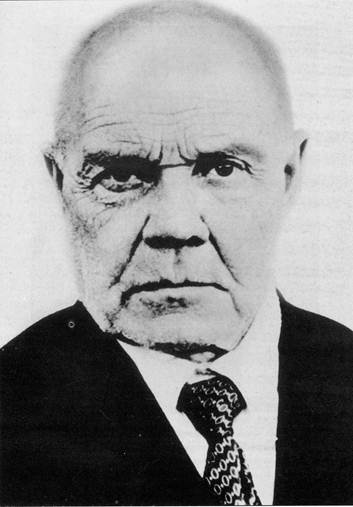

Одним из руководителей нового «Общества изучения природы и культуры местного края» стал историк Петр Николаевич Черменский (1884 – 1973). Он родился в семье сельского священнослужителя, начал учиться в Тамбовской духовной семинарии, но, отказавшись от духовной карьеры, поступил в гимназию, а затем в Санкт-Петербургский историко-филологический институт. В столице П.Н. Черменский занимался научной работой и одновременно стал сотрудничать с Тамбовской ученой архивной комиссией. В 1920 г. он переехал в Тамбов, где начал заниматься педагогической и научной деятельностью. Здесь в 20-е годы вышел ряд научных трудов П.Н. Черменского по истории первой русской революции и общие работы по истории Тамбовского края. После ареста по ложному обвинению в антисоветской деятельности он десять лет провел в сталинских лагерях. Позднее П.Н. Черменский работал преподавателем в ряде городов Советского Союза, а с 1950 г. вернулся в город Лебедянь Липецкой области. Здесь он провел последние годы своей жизни, продолжив активную научную деятельность. Вершиной ее стала книга «Прошлое Тамбовского края». Эта книга на долгие годы определила дальнейшее развитие исторического краеведения в Тамбовской области.

П.Н. Черменский

Краеведческие общества и музеи в первые годы советской власти многое сделали для охраны памятников истории и культуры.

Впрочем, нередко шедевры искусства, исторические раритеты, редчайшие книги и старинные документы спасали от уничтожения и любители-краеведы. Одним из них был уроженец Моршанска Петр Петрович Иванов (1886 - 1942). Судьба щедро наделила его талантами – он был талантливым художником, удачливым археологом, страстным коллекционером. И это – всего-навсего при трех классах церковно-приходской школы! Обширные и разнообразные знания, которые впоследствии приобрел Петр Иванов – результат его собственной тяги к знаниям и самообразования.

С 1904 году Иванов (а ему тогда было лишь 18 лет) начал собирать коллекцию предметов старины. В маленьком домике места для них не нашлось, а потому сундуки с редкими вещицами стояли на чердаке.В 1912 году Петр Петрович обратился к городским властям Моршанска с намерением открыть краеведческий музей - экспонатов в его коллекции к тому времени было предостаточно. Но руководство города к затее молодого человека всерьез не отнеслось, считая его чудаком. В 1918 году, уже при советской власти и, мечта наконец-то исполнилась - музей в городе был открыт. В основу музея легла собственноручно собранная П.П.Ивановым коллекция из 2,5 тыс. экспонатов. Музей стал одним из первых провинциальных музеев, учрежденных в Советской России после 1917 года. Моршанский историко-художественный музей продолжает существовать и в наши дни, а его фонды являются уникальными для нашей области.

П.П. Иванов |

П.П. Иванов во время раскопок |

|---|

Наряду с коллекционированием художественных предметов, страстью Петра Петровича еще с дореволюционного времени стали археологические раскопки. Едва ли не весь Моршанский уезд измерил обутый в крестьянские лапти Иванов в поисках новых археологических открытий. Он не был профессиональным археологом, однако раскопки старался вести со всей возможной тщательностью и аккуратностью.За четверть века Ивановым было открыто около 30 археологических памятников прошлого. С 1926 по 1937 год им были проведены основательные раскопки Елизавет -Михайловского, Крюковско-Кужновского, Пановского могильников, относящихся к VIII-XII вв. нашей эры. В ходе этих раскопок было обнаружено и обследовано 869 древнемордовских погребений, давших ценнейший материал. Результаты их хранятся в Моршанском историко-художественном музее. По отзывам ученых, эта коллекция по истории древней мордвы является одной из наиболее интересных и ценных в стране. Уже после смерти П. Иванова на основе дневников его раскопок была издана книга по истории цнинской мордвы, которой и сегодня пользуются ученые. В 1997 году этому человеку было присвоено звание Почетного гражданина города Моршанска, что стало признанием его заслуг перед многими поколениями земляков.

Моршанский историко-культурный музей

(бывший дом купца Каверина)

В начале 1930-х годов сталинский режим начал проводить репрессии против историков, в число которых попали руководители и рядовые члены краеведческих обществ. На долгие годы краеведческие исследования были свернуты. Только с конца 50-х годов XX в. изучение истории Тамбовского края вновь начало возрождаться.

В 1950–70-е гг. в Тамбовской области стали регулярно проводиться археологические раскопки. Их инициаторами выступили местные краеведческие музеи, а руководителями – известные ученые из Москвы и Воронежа. Большой вклад в оживление тамбовской археологии внесла преподаватель истории Тамбовского пединститута Лариса Ивановна Чуистова, под руководством которой было открыто около 30 поселений, городищ и других памятников в тамбовском и Сосновском районе. Тамбовскими историками-краеведами в 1960-80-х гг. был опубликован ряд новых работ по истории Тамбовского края. Среди них – две книги преподавателя Тамбовского института повышения квалификации учителей Николая Васильевича Муравьева об истории сельских населенных пунктов Тамбовщины; исследование Юрия Александровича Мизиса о заселении Тамбовского края в 17-18 вв.; несколько книг Льва Григорьевича Дьячкова с очерками о тамбовцах – Героях Советского Союза; учебное пособие ученых-историков Тамбовского пединститута «Страницы прошлого Тамбовского края»; исследования тамбовских ученых-историков о революционных событиях на Тамбовщине.

Новый этап в развитии исторического краеведения начался в 1990-х гг. Увлеченным краеведом-любителем Валентиной Андреевной Кученковой в это время были опубликованы книги «Неизвестный Тамбов», «Тамбовские православные храмы», «Житие архиереев тамбовских», «Святыни Тамбовской епархии», которые вызвали большой интерес у обычной публики. Появилась хрестоматия документов по истории Тамбовского края для школьников и студентов. Были переизданы некоторые очерки Дубасова. С 1995 г. действует объединение исследователей региональной истории «Тамбовский центр краеведения», директором которого является Геннадий Петрович Пирожков.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как бы вы ответили на вопрос, в чем заключается основной вклад в развитие Тамбовского краеведения каждого из этих людей: а) Стефана Березнеговского; б) Ивана Ивановича Дубасова; в) П.Н. Черменского; г) П.П. Иванова.

2. Познакомьтесь с помощью сети Интернет с теми ресурсами (сайтами) сети Интернет, которые посвящены истории Тамбовского края, краеведению. Какие из них вам показались наиболее интересными и привлекательными? Почему?

НАЗАД

Учебные темы

- Тема 1.

Исследователи истории - Тема 2.

Древнейшее население - Тема 3.

Бронзовый и ранний железный век - Тема 4.

Цнинская мордва - Тема 5.

Тамбовский край в XIII-XVI вв - Тема 6.

Переход государства к колонизации - Тема 7.

Тамбовский край в XVII веке - Тема 8.

Жизнь края в XVII веке - Тема 9.

Религия и народные движения в XVII в. - Тема 10.

Тамбовский край в I половине XVIII в. - Тема 11.

Тамбовский край во II половине XVIII в. - Тема 12.

Деятельность

Г.Р. Державина - Тема 13.

Религиозная жизнь в XVIII в. - Тема 14.

Народный быт XVII-XVIII веков - Тема 15.

Социально-экономическое развитие Тамбовщины - Тема 16.

Власть и общество в первой половине XIX в. - Тема 17.

Культура края в I половине XIX в

- Тема 1.