ТЕМА 11. Тамбовский край во второй половине XVIII В.

Административные реформы, проведенные Екатериной II после пугачевского восстания, привели к образованию новых губерний и наместничеств. В числе других в 1779 г. было создано Тамбовское наместничество, находившееся поначалу в составе Рязанской губернии. В 1796 г. учреждена самостоятельная Тамбовская губерния, которая с небольшими изменениями сохранилась вплоть до 1928 г.

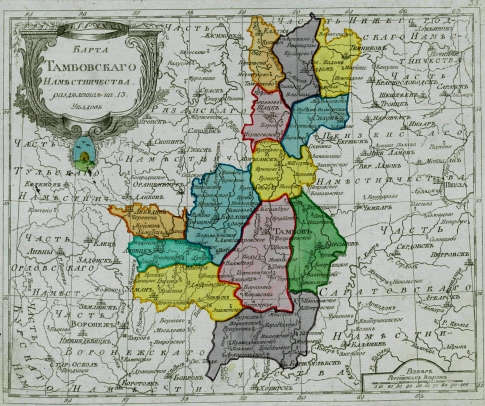

Карта Тамбовского наместничества,

состоящего из 13 уездов

Территория наместничества, а потом губернии делилась на более мелкие административные единицы – уезды. В Тамбовской губернии их насчитывалось 12. Первоначально существовал еще один, Кадомский уезд, но в 1787 г. его территорию поделили между двумя соседними уездами, Темниковским и Елатомским, а город Кадом получил статус «заштатного города» (так в Российской империи назывались городские поселения, не являвшиеся центрами уездов).

Увеличение числа губерний и деление их на более мелкие, чем прежде, уезды, должно было улучшить систему управления на местах. Однако в ходе проведения реформы правительством Екатерины II возникло затруднение: в ряде районов страны не было городов, которые могли бы стать центрами размещения уездной власти. В связи с этим статус города был присвоен целому ряду сельских поселений, ставших уездными центрами. На территории современной Тамбовской области уездными городами в 1779 году стали Моршанск (до этого – большое торговое село Морша) и Кирсанов. Городской статус обрели и центры других уездов Тамбовской губернии.

Задание: Используя помещенную выше карту Тамбовского наместничества, назовите 12 городов (включая губернский центр), ставших центрами уездов Тамбовского края.

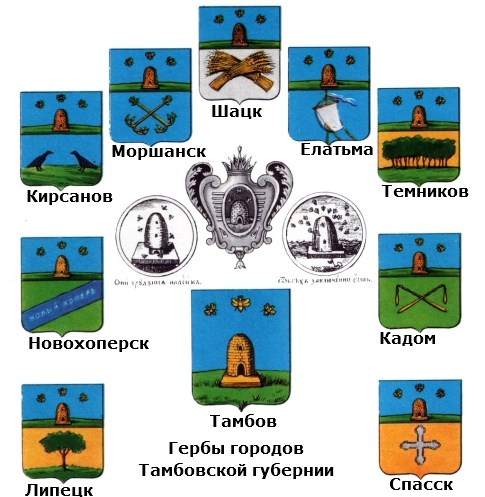

Всем губернским и уездным городам было предписано иметь гербами. Прообразами гербов Тамбова и Козлова стали эмблемы, появившиеся на полковых знаменах одноименных полков еще в 1729 году. Живописец А. Баранов по заданию Герольдмейстерской конторы (специальный государственный орган созданный Петром I для создания личных и земельных гербов), изобразил на знамени Козловского полка козла, так как по легенде в урочищах этого места обитали многочисленные стада коз. На знамени Тамбовского полка появился улей с пчелами, который по канонам европейской геральдики символизировал крепость. В последующем улей с пчелами стали символами трудолюбия тамбовских крестьян.

В 1778 г. герольдмейстер Волков составил гербы по новым правилам, разместив их на щитах в соответствии с правилами европейской геральдики. Тамбову, как центру наместничества, был оставлен старый герб. Козлов, как уездный город уже имевший герб, также сохранил в качестве герба прежний рисунок. Герб Тамбова имел лазоревый (ярко голубой) и зеленый цвета – символ величий и красоты, изобилия и надежды. Красный цвет на гербе Козлова символизировал военную доблесть. В 1878 г., когда были утверждены составленные по обновленным правилам гербы губерний, герб Тамбовской губернии получил лазоревый и зеленые цвета, а герб Тамбов – зеленый и серебристый.

Остальные города губернии имели в верхней части герб губернии, а в нижней части свой уникальный герб. Например, на гербе города Моршанска в верхней части щита размещался герб Тамбовской губернии, а в нижней – два небольших речных якоря. Они символизировали наличие в городе пристани. На гербе Кирсанова также в верхней части размещался герб губернии, а в нижней части – две птицы – травника в знак того, что «оных в окрестностях сего города изобильно».

Уездные города Тамбовского наместничества, а впоследствии губернии, в XVIII веке мало чем отличались от больших сел. В них почти полностью преобладали деревянные постройки. Одноэтажные, иногда двухэтажные деревянные дома и административные строения были крыты соломой, реже дранью. Улицы оставались не мощёными, весной и осенью утопали в грязи. Только губернский центр к концу XVIII в. немного отличался от остальных городов. Однако и в нем на исходе столетия насчитывалось всего 34 административных и 10 жилых каменных построек, что составляло менее 3% от всех зданий. В это время появились такие каменные строения, как дом архиепископа на территории Казанского монастыря, почта, духовная семинария. Было построено несколько каменных церквей, некоторые из которых сохранились до сегодняшнего дня.

В Козлове каменные строения составляли около 6%. Однако больше всего их было в Моршанске - 97 административных и 112 жилых построек, что составляло почти 23%. Это объяснялось наличием развитого торга и ежегодным приездом сюда купцов из разных городов с крупными капиталами.

Тамбовский почтамт (фото начала ХХ в.). Самое старое из сохранившихся в Тамбове общественных зданий нерелигиозного назначения (построено в 1786 году).

Комплекс построек Казанского Богородицкого мужского монастыря в Тамбове (фото начала ХХ в.). Справа видна летняя церковь Казанской Божией Матери (построена в 1791-96 гг.), слева – зимняя церковь во имя Иоанна Предтечи (заложена в 1794 г., в советское время частично разрушена, в настоящее время восстановлена); на переднем плане – колокольня (возведена в 1848 г., в советское время уничтожена).

Вид на монастырскую стену Казанского Богородицкого мужского монастыря вдоль современной улицы М.Горького со стороны Набережной (фото начала ХХ в.).

Уткинская Архидиаконо-Стефаниевская церковь (фото начала ХХ в.).

Построена в 1771-1778 гг. на средства тамбовского купца И.Ф. Уткина и других состоятельных тамбовчан в благодарность за избавления города от эпидемии чумы. Располагалась на месте нынешней областной библиотеки им. А.С. Пушкина. В середине XIX в. расширена и перестроена; в 1873 г. возведена колокольня. По названию находившегося в церкви чудотворного образа Тамбовской Божией Матери называлась также Богородицкой. В 1931 г., при советской власти, здание храма было взорвано, колокольня снесена.

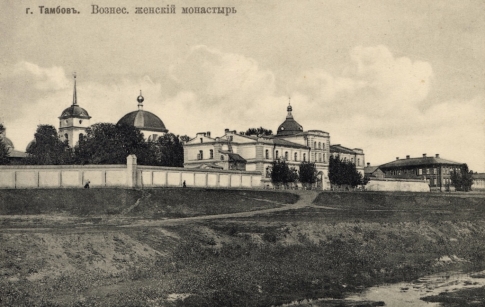

Тамбовский Вознесенский женский монастырь

на фото начала ХХ века.

На переднем плане – речка Студенец

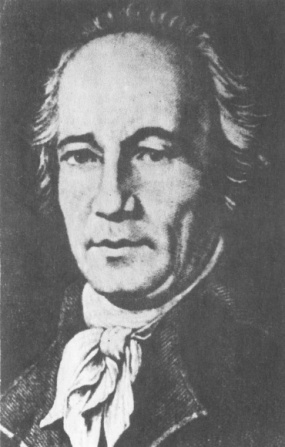

Известный агроном и мемуарист конца XVIII – начала XIX веков А.Т. Болотов, несколько раз проезжал через Тамбов в свою деревню на Вороне и так описал его вид: «Едучи через сей город, веселился я опять зрением на великолепное и красивое здание архиерейского дома и монастыря…».

|

Андрей Тимофеевич Болотов (1738-1833). Ученый-агроном, писатель, автор мемуаров. |

Сохранилась гравюра, датируемая 1791 годом, которая изображает панораму Тамбова со стороны реки Цны. Центральная часть города на этой панораме представляет собой комплекс каменных административных и общественных зданий с главками церквей и монастырей. Выделяются окруженный оградой большой деревянный дом губернатора на месте нынешнего областного дворца творчества детей и молодежи, Спасо-Преображенский собор, каменные строения Казанского мужского и Вознесенского женского монастырей, большой комплекс гостиного двора и почты. На дальнем плане можно разглядеть рыночную площадь с каменными торговыми рядами. Территория между губернаторским и Спасо-Преображенским собором, где в настоящее время располагается городской сад, оставалась свободной от каких-нибудь строений.

Панорама города Тамбова: Вид из-за реки Цны (1791 г.)

Гавриилу Романовичу Державину, назначенному в 1786 г. правителем Тамбовского наместничества, пришлось заниматься элементарным благоустройством городов и контролем за соблюдением простейших санитарных норм. Даже на центральной соборной площади Тамбова можно было встретить кучи не вывезенного навоза. В Тамбове и других городах не хватало хорошей питьевой воды, а ту, что брали из рек, пить было опасно. Некачественная вода являлась причиной многочисленных инфекционных заболеваний и высокой смертности населения.

Старые русские города развивались без какого-либо единого плана. Дома и хозяйственные строения размещались в них бессистемно. Улицы были кривыми; в таких городах как Тамбов и Козлов во второй половине XVIII столетия они только начали формироваться. Идею реконструкции русских городов по единым регулярным планам высказала Екатерина II. Одним из первых на неё откликнулся в Тамбове Г.Р. Державин. Местными землемерами были составлены планы реконструкции городов, получившие утверждение в столице. Начались работы по их практическому воплощению, завершенные уже приемниками Г.Р. Державина. В итоге к началу XIX в. большинство городов Тамбовской губернии имели вид правильно спланированных поселений, с ровными, прямоугольными кварталами и улицами. По ним стало удобнее передвигаться в каретах, колясках и телегах.

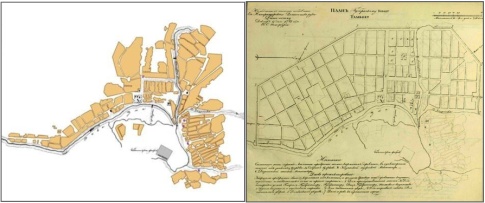

План города Тамбова к концу 70-х гг. XVIII в.

и план регулярной застройки города,

высочайше утвержденный в 1781 г.

Во второй половине XVIII в. продолжился рост численности дворянских имений на Тамбовщине. Елизавета Петровна (1741-1761 гг.), а позже Екатерина II (1762-1796 гг.) раздавали здесь земли своим приближенным. В это время здесь появились обширные владения, принадлежавшие Потемкиным, Нарышкиным, Голицыным, Ланским, ряду других известных дворянских родов. Особенно крупные раздачи дворцовых земель были произведены в период недолгого царствования императора Павла I (1796-1801 гг.). Например, фаворит императора граф И.П. Кутайсов получил в собственность 25 тыс. десятин земли с 2 тыс. крестьян в Моршанском и Тамбовском уездах (села Отъяссы, Мамонтово и др.), отец будущего шефа жандармов Александра Христофоровича Бенкендорфа большое дворцовое село Сосновка, братья Иван и Николай Архаровы –дворцовое село Рассказово с 3 тыс. крестьян и т.д.

Вместе с ростом числа дворянских поместий увеличивалась и численность крепостных крестьян в крае. Чтобы снабдить новые владения рабочими руками помещики нередко в массовом порядке переводили сюда крепостных из своих старых имений, расположенных в центральных губерниях. Другим источником пополнения рабочей силы была покупка крепостных (как правило – тоже в центральных районах).

В результате хозяйственного освоения края и притока людей из других районов численность населения Тамбовского края быстро увеличивалась. К 1779 г. на территории Тамбовской провинции проживало уже 357 тысяч человек.

К концу XVIII в. Тамбовская губерния превратилась в одну из хлебных житниц России. Уезды Тамбовской губернии не были однородны с точки зрения природно-хозяйственных условий. Четыре северных уезда – Темниковский, Елатомский, Спасский и Шацкий – не могли похвастаться такими плодородными почвами, как остальная часть территории края. Значительная часть их территории была занята лесами. Однако в остальных уездах урожайность зерновых культур была заметно выше, чем в центральных районах России. В сельскохозяйственном обороте находились рожь, овес, ячмень, пшеница, гречиха. Тамбовский хлеб шел в пищу местному населению, перерабатывался в «хлебное вино» (водку), часть излишков зерна вывозилась в центральные районы страны и Санкт-Петербург. Однако сельское хозяйство того времени было весьма неустойчивым к природным бедствиям – в среднем каждые 3-4 года повторялись неурожаи, связанные с засухой, нашествиями саранчи, морозами. Способы обработки земли, орудия труда почти не менялись.

Во второй половине столетия некоторые тамбовские дворяне и купцы стали проявлять заинтересованность в устройстве промышленных заведений по переработке продукции сельского хозяйства. Наиболее многочисленными были мукомольные мельницы (в основном – приводившиеся в движение силой воды). К 1788 г. их в Тамбовской губернии насчитывалось 556. Мельницы содержали не только дворяне, но и купцы, некоторые зажиточные крестьяне.

В 1755 г. правительство Елизаветы Петровны объявило дворянской монополией (исключительным правом дворян) винокурение, что стимулировало его развитие в Тамбовском крае. Владение винокуренными заводами, где зерно перерабатывалось на водку, приносило хорошие прибыли. Производство «хлебного вина» в Тамбовской губернии достигло к концу века 1 млн. ведер в год; его вывозили в Москву и Санкт-Петербург.

С середины 50-х годов XVIII в. в крае стали появляться суконные мануфактуры. Они возникли в селах Рассказово, Богословка (ныне – часть г. Рассказово), Тулиновка, Бондари, в г. Моршанске. На этих сравнительно небольших предприятиях трудилось, как правило, по несколько десятков работников. Их владельцы использовали труд как крепостных крестьян, так и вольнонаёмных рабочих. Известными фабрикантами, составившими капитал на поставках шинельного сукна для армии, были купцы Малины (собственники фабрики в с. Богословка), дворяне Тулиновы (владели суконными фабриками в Богословке, Тулиновке, Моршанске), И.П. Архаров (собственник крупнейшей фабрики в Рассказово).

Иван Петрович Архаров (1744-1815).

Владелец крупнейшей в Тамбовской губернии суконной фабрики в с. Рассказово. Дворцовое село Рассказово было пожаловано И.П. Архарову и его брату Николаю императором Павлом I в 1796 г.. Однако всего несколько месяцев спустя император выслал братьев Архаровых из Москвы в подаренное им имение, где И.П. Архаров занялся хозяйством, в т.ч. – фабрикой.

В губернии развивались крестьянские промыслы: плетение лаптей, рогож, циновок, пеньки, выработка смолы, дегтя, поташа. Во многих селах население обрабатывало кожу, вязало из шерсти чулки, изготавливало мыло и свечи, глиняные горшки, кожаную обувь. Получили развитие отхожие промыслы, связанные с заготовкой и сплавом леса, работой на местных мануфактурах, обслуживанием Цнинского водного пути. Чтобы отправиться на отхожие промыслы, крепостному крестьянину нужно было получить разрешение помещика.

В XVIII веке в Тамбовском крае быстро развивалась городская и сельская торговля. В более крупных городах, таких как Тамбов, имелись гостиные дворы, где размещались лавки купцов с разнообразным ассортиментом товаров. В городах и некоторых селах устраивались ежегодные ярмарки. Одни из них имели местное значение, на другие приезжали торговцы из многих городов России. Наиболее крупные ярмарки проводились в Тамбове, Козлове, Лебедяни.

В развитии торговли важное место занимал Моршанск. Моршанские пристани играли роль перевалочной базы для сельскохозяйственной продукции губернии. Весной по полой воде отсюда вывозили до 14 млн. пудов зерна, пеньки, муки, сала, кожи, скота и махорки. Сотни судов и целая армия наемных работников (до 25 тыс. человек) обслуживали Цнинский водный путь. Баржи с грузами по рекам Цне, Морше и Оке уходили на Волгу в Рыбинск, Ярославль, Нижний Новгород. А с севера через моршанские пристани поступали в губернию соль, строительный и бутовый камень, фабричные изделия: шелковые, бумажные и шерстяные ткани, полотно, сахар, чай, глиняная, фарфоровая и стеклянная посуда. Часть сельскохозяйственной продукции вывозилась зимним санным путем. В Моршанск приезжали купцы из Москвы, Твери, Тулы, Орла, Воронежа, Ярославля, Костромы, Мурома и других русских городов.

Пугачевский «бунт»

Бурные события в Тамбовском крае произошли во время крестьянской войны под предводительством Е. Пугачева. После неудачного для пугачевцев сражения под Казанью восставшие двинулись к низовьям Волги, поднимая на борьбу местных крестьян. Усиление крепостнических порядков, значительный рост налогов в связи с расходами на ведение русско-турецкой войны создавали для этого питательную почту. Весной 1774 г. движение перекинулось на Тамбовщину. Произошли выступления крестьян северных сел края: Алгасово, Пеньки, Кулики, Ракша, Вановье. Другим центром восставших стал юг. Здесь активно действовал атаман Кирпичников. Его отряд двигался через Инжавино, Курдюки на Рассказово. По дороге шла расправа с местными помещиками или их приказчиками.

21 августа 1774 г. пугачевцы подошли к крупному тамбовскому селу Рассказово. Для отпора им было создано местное ополчение, вызван небольшой отряд из Тамбова. Однако местные фабриканты Олесов и Тулинов, владевшие суконной фабрикой, понимали, что в открытом бою восставших им не победить, и поэтому прибегли к обману. Они объявили, что жители Рассказова готовы присягнуть «императору Петру III», за которого выдавал себя Пугачев, и пригласили часть пугачевцев во главе с атаманом Кирпичниковым в село для праздничного угощения. 21 августа Кирпичников и семь десятков казаков прибыли в Рассказово, где их встретили хлебом-солью с колокольным звоном. На дворе суконной фабрики устроили пышное застолье. Глубокой ночью перепивших пугачевцев захватили. Перед товарищами, пытавшими освободить их, обрушили мост, обстреляли и, загнав в лес, полностью разгромили. Часть восставших перебили, другую часть арестовали и отправили в Тамбов, где власти после мучительных пыток казнили. С осени 1774 г. движение крестьян в Тамбовском крае пошло на убыль.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

- Выполните задания тестового контроля:

1) В XVIII веке в административном делении России происходили серьезные изменения, затронувшие Тамбовский край. Установите соответствие между датами и содержанием этих изменений. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. Внесите ответы в таблицу.

1. 1708г. А. образование самостоятельной Тамбовской губернии

2. 1719г. Б. создание Тамбовского наместничества

3. 1779г. В. Тамбовщина вошла в состав Азовской губернии

4. 1796г. Г. возникла Тамбовская провинция

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

|

|

2) В каком году герб Тамбова приобрел свой окончательный вид?

а) 1729 г. б)1760 г. в) 1778 г. г) 1796 г.

3) Выберите правильный ответ. Г.Р.Державин был наместником в Тамбовском крае в:

а)1774 – 1779 гг., б) 1779 – 1782 гг., в)1786 – 1789 гг., г)1789 – 1796 гг.

4) Вставьте пропущенные слова:

Весной _________ года территория Тамбовщины была охвачена событиями крестьянской войны под руководством ________________________________. На севере губернии включаются в борьбу крестьяне сел _________________, ________________, ________________, _________________,______________. На юге действовал атаман ________________________. Расправа с восставшими произошла в селе _________________________, по приказу фабрикантов _________________ и ___________________. С осени ________ года движение крестьян в Тамбовском крае пошло на убыль.

2. Расскажите об истории появления Тамбовского герба.

3. В 1719 г. в Тамбовской провинции насчитывалось 15,5 тыс. душ мужского пола, а к 1779 г. в ней проживало уже 360 тыс. человек. Чем объяснялся столь существенный прирост населения?

4. Составьте перечень новых черт, появившихся во второй половине XVIII в. в хозяйственном развитии Тамбовского края.

5. Какова была роль Моршанска в торговле Тамбовского края в XVIII в? Почему именно этот город занял такое место в торговле?

6. Каким вам представляется облик города Тамбова XVIII в?

7. Прочитайте отрывок и определите, о ком идет речь:

«Он энергично заботился о благоустройстве Тамбова. До него город застраивался беспорядочно. Не было правильных улиц, площадей, не было мостов через канавы и ручьи. По распоряжению губернатора был составлен план города, и началась его правильная застройка».

НАЗАД

Учебные темы

- Тема 1.

Исследователи истории - Тема 2.

Древнейшее население - Тема 3.

Бронзовый и ранний железный век - Тема 4.

Цнинская мордва - Тема 5.

Тамбовский край в XIII-XVI вв - Тема 6.

Переход государства к колонизации - Тема 7.

Тамбовский край в XVII веке - Тема 8.

Жизнь края в XVII веке - Тема 9.

Религия и народные движения в XVII в. - Тема 10.

Тамбовский край в I половине XVIII в. - Тема 11.

Тамбовский край во II половине XVIII в. - Тема 12.

Деятельность

Г.Р. Державина - Тема 13.

Религиозная жизнь в XVIII в. - Тема 14.

Народный быт XVII-XVIII веков - Тема 15.

Социально-экономическое развитие Тамбовщины - Тема 16.

Власть и общество в первой половине XIX в. - Тема 17.

Культура края в I половине XIX в

- Тема 1.