ТЕМА 3. Бронзовый и ранний железный век

на Тамбовской земле

Археологические находки эпохи бронзы на Тамбовщине

Начало железного века в лесостепях Восточной Европы

В середине III тысячелетия до нашей эры в жизни населения степей Восточной Европы произошло важное изменение. Люди освоили производство орудий труда, оружия и других вещей из бронзы (сплава меди и олова). Это заметно расширило их возможности. Наступил бронзовый век (на территории Тамбовщины и в соседних районах он продолжался со II тыс. до н.э. до начала I тыс. до н.э.). Впрочем, многие орудия труда и вещи (например, топоры) на территории будущей Тамбовской области в это время продолжали изготавливаться из камня как более распространенного материала.

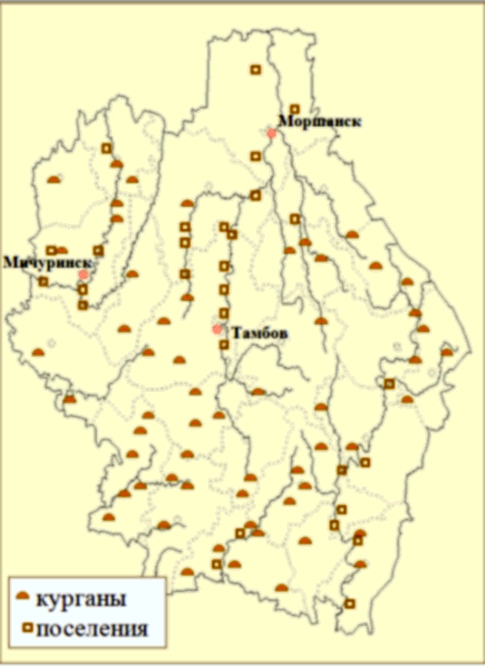

Из археологических памятников бронзового века наиболее характерными являются поселения, где постоянно жили люди, и могильные насыпи – курганы. Курган – это холм, насыпанный над могилой умершего. В могилах под курганами находят различные вещи, которые должны были сопровождать умершего в загробный мир. Часто в одном кургане находится несколько погребений. Иногда курганы располагаются группами неподалеку друг от друга.

Первые научные описания курганов Тамбовского края сделали ещё сотрудники Тамбовской ученой архивной комиссии в конце XIX-начале ХХ вв. Во второй половине XX в. изучение курганов было продолжено воронежскими и тамбовскими археологами. В конце 1980-х – 1990-е гг. активные раскопки курганов в Первомайском, Тамбовском и Жердевском районах проводила археологическая экспедиция Тамбовского государственного университета и Тамбовского областного краеведческого музея под руководством Н.Б. Моисеева. В результате ее были исследованы более полутора десятков археологических памятников. Всего на территории нашего края известно более 400 курганных захоронений, но полностью изучены лишь немногие. Остальные еще ждут своих исследований.

В эпоху бронзового века четко обозначились различия в укладе хозяйственной жизни племен, населявших южную – степную – часть Тамбовщины и лесные районы вдоль реки Цны на севере края. Эти различия оказались довольно устойчивыми, сохраняясь на протяжении многих веков.

В южной и центральной части теперешней Тамбовской области в эпоху бронзового века обосновались племена, главным занятием которых стало пастушеское скотоводство, сочетавшееся с земледелием. В начале II тыс. до н.э. в этих районах появляются памятники катакомбной культуры. Свое название она получила из-за особенностей погребения умерших, для которых в земле вырывалась специальная погребальная камера (слово «катакомба» в переводе означает «подземная гробница»). К ней вел вертикальный ход и соединявшийся с ним небольшой земляной коридор; над устроенной таким образом могилой насыпался курган. Покойников посыпали охрой – желто-коричневой или красноватой краской природного происхождения.

Основная область распространения катакомбной культуры располагалась к юго-западу от границ Тамбовской области, в бассейне среднего Дона (Воронежская область), на востоке и юге Украины. На территории Тамбовской области известны лишь погребения катакомбной культуры (Графские и Туголуковские курганы на р. Савале в Жердевском районе), а поселений не обнаружено. В исследованных археологами курганах найдены останки глиняных сосудов с орнаментом в виде отпечатка веревки, а также культовые сосуды-курительницы, использовавшиеся во время религиозных церемоний. Судя по признакам катакомбной культуры, ее представители были знакомы с традициями культур Предкавказья

В середине и второй половине 2 тыс. до н.э. на большей части Тамбовщины господствовали племена абашевской культуры. Поселения и погребения, связанные с абашевской культурой, исследователи обнаруживают на территории лесостепей от Днепра до Зауралья (сама культура названа по могильнику у д. Абашево в Чувашии). Какое-то время она сосуществовала с катакомбной, а потом сменила ее.

В Тамбовской области исследовано несколько поселений абашевской культуры, среди которых наиболее известны Бокинское, Периксинское, Шлихтинское поселения в Тамбовском районе. Небольшие поселения располагались, как правило, на вдававшемся в реку мысе и не имели укреплений.

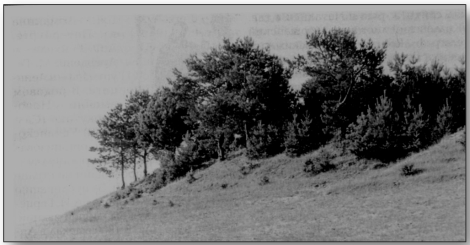

Голдымский холм – место древнего поселения людей.

Недалеко от села Малиновки Тамбовского района, на крутом берегу реки Цны, находится стоянка древнего человека, получившая у археологов название «Голдым». Она занимала самую оконечность длинного речного мыса. Со всех сторон её окружали высокие берега или деревянные укрепления. Это место служило стоянкой для человека на протяжении длительного времени. Люди жили здесь на протяжении более 3 тысяч лет. Основную часть раскопанной стоянки занимала землянка человека – большой семьи эпохи бронзового века.

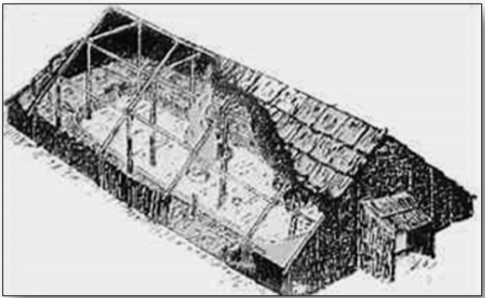

Жилищами служили большие прямоугольные землянки или полуземлянки, рассчитанные на несколько семей. Полы в жилищах были глинобитные с оборудованным местом для очага. Стены сооружались из плетня или бревен, крыши делались двухскатными, а их опорами служили столбы. Внутри землянок или рядом с ними располагались хозяйственные ямы для хранения припасов. Имелись и вспомогательные наземные постройки, заменявшие собой сараи.

У племен абашевской культуры существовала достаточно развитая металлургия. Об этом говорят находки большого числа бронзовых предметов. Среди них - бронзовые ножи, копья, сверла, крепежные детали. Находят также каменные кузнечные орудия. Сырье для бронзовых изделий доставлялось с Южного Приуралья.

Важнейшим занятием абашевских племен было скотоводство. В наших краях оно носило пастушеский характер, не требуя периодических перекочевок больших масс людей вместе со скотом на новые пастбища. Скотоводство сочеталось с земледелием. Это подтверждается находками серпов и каменных зернотёрок, сделанными археологами на месте поселений и захоронений абашевской культуры. Выращивали местные жители ячмень, просо, полбу, рожь.

Постепенное развитие скотоводства и земледелия меняло условия жизни населения. Люди получили стабильный запас продуктов питания. Стада коров, овец, лошадей, становились частной собственностью, что способствовало выделению родовой верхушки.

Помимо поселений, на территории Тамбовщины археологами изучен целый ряд курганных погребений абашевской культуры - Селезневские парные курганы и курган Селезни-2 (Тамбовский район), Староюрьевская курганная группа (Староюрьевский район), Пичаевский курган (Жердевский район), Графская курганная группа (на окраине Жердевки). В отличие от поселений, курганы обычно располагались на сухих возвышенных местах, служащих водоразделами бассейнов рек. Как правило, в погребениях абашевцев содержится богатый инвентарь. Особо выделяются захоронения знатных воинов с набором оружия, орудий труда, утвари, деталей конской упряжи, символов власти (таковы, например, курганы близ с. Селезни). Погребения сопровождались принесением в жертву животных.

Бронзовые кинжалы и хорошо сохранившийся бронзовый наконечник копья, найденные в ходе раскопок кургана у села Селезни

Навершие жезла – символа власти

(Пичаевский курган в Жердевском районе)

Вещи из кургана близ с. Селезни: наконечник копья, костяная пряжка с застежкой, бронзовый нож, бронзовые сверла с приспособлениями для их использования

Находки , сделанные в курганах Жердевского района:

бронзовые ножи (один – с восстановленной ручкой), бронзовое украшение, костяная втулка, каменное навершие булавы,

костяная пряжка.

|

|

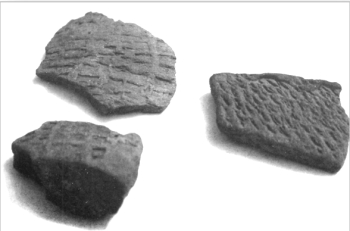

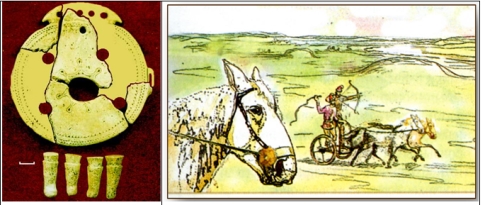

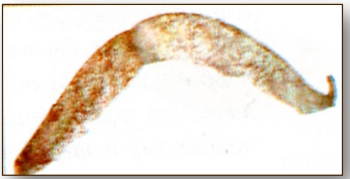

Керамика (глиняная посуда) абашевской культуры

Раскопки курганов на территории Тамбовщины и в других областях позволили сделать важное открытие. В некоторых из них найдены могилы воинов-колесничих с псалиями – костяными деталями конской упряжи. Значит, уже во 2 тысячелетии до нашей эры племена абашевской культуры использовали лошадей, запрягая их в боевые колесницы. Как считают ученые, именно жители степей Восточной Европы первыми сделали это важное изобретение. Наличие боевых колесниц резко усилило их военную мощь и позже было перенято другими народами.

|

Псалий, обнаруженный в Староюрьевских курганах |

Костяные псалии различной формы,

найденные в Селезневских курганах

Во второй половине II тыс. до н.э. абашевскую культуру на землях Тамбовщины сменила срубная культура. Срубная культура распространилась примерно на той же территории лесостепей от Днепра до Южного Урала, где прежде была распространена абашевская культура. Смена этих археологических культур носила постепенный характер и не была связана с какими-то резкими потрясениями. Довольно часто археологи обнаруживают захоронения срубной культуры в тех же самых курганах, где ранее были похоронены абашевцы (такие захоронения в археологии принято называть впускными). На местах абашевских поселений обычно также продолжало жить население срубной культуры. Поэтому многие ученые полагают, что срубная культура могла возникнуть как дальнейшее развитие абашевской (возможно, при участии каких-то новых поселенцев, пришедших из других мест).

Судя по обнаруженным в разных районах Тамбовской области поселениям и курганным могильникам (а их известно около 150), племена срубной культуры занимали практически всю территорию современной Тамбовщины. Плотность населения на территории Тамбовского края в это время была максимальной по сравнению с другими периодами бронзового века.

Особенностью срубной культуры было захоронение покойников в своеобразном подобии деревянного сруба, помещавшегося внутри кургана. Естественно, само дерево в земле до нашего времени не сохранилось, но наличие таких срубов прослеживается по особенностям расположения грунта на месте раскопанных погребений.

В погребениях срубной культуры археологи находят меньше оружия, чем в абашевских. Зато здесь нередко встречаются бронзовые серпы, каменные зернотерки, что горит о значительной роли земледелия в жизни населения.

Так выглядело жилище – полуземлянка срубной

археологической культуры

Бронзовый серп – памятник срубной культуры, найденный на территории Тамбовского края.

Примерно в одно время со скотоводческо-земледельческими племенами в лесных районах в бассейне реки Цны на севере Тамбовщины проживало население, хозяйство которых носило смешанный характер. Эти племена вели оседлый образ жизни, сочетая развитые присваивающие промыслы (охота, рыболовство, собирательство) с земледелием и скотоводством. Такой тип хозяйства на долгие века утвердился в лесной части Тамбовского края. Впоследствии его унаследовали мордва и первые славянские поселенцы нашего края, о которых мы будем говорить позже.

По археологическим раскопкам видно, что в конце II тыс. до н.э. население нашего края, как и соседних с ним регионов существенно уменьшилось. По неясным до конца причинам произошел отток значительной части жителей из лесостепной полосы в более южные степные районы. По мнению некоторых ученых, в это время какая-то часть прежних жителей лесостепной полосы устремилась на Запад, достигнув Балканского полуострова и, возможно, Греции. Впрочем, это лишь научная гипотеза, не имеющая пока неопровержимых доказательств.

Начало железного века в лесостепях Восточной Европы

Примерно в 6-5 вв. до н.э. население лесных и лесостепных районов Восточной Европы научилось получать железо. Его добывали из широко распространенной в лесных районах болотной руды. Сделанные из железа орудия и оружие были доступнее бронзовых, а главное - превосходили их по своим свойствам. Поэтому железо стало основным материалом для изготовления орудий труда и оружия. Для племен, обитавших на территории Тамбовского края, наступил железный век.

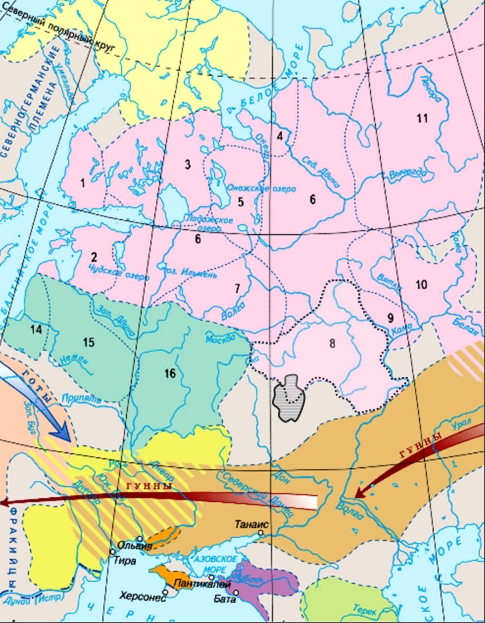

Северную и центральную часть современной Тамбовской области (бассейн реки Цны) с 6 в. до н.э. по 5 в. н.э. заселяли племена городецкой культуры (названа по стоянке у с. Городец в Рязанской области). Памятники городецкой культуры обнаружены на территории современных Мордовии, Республики Марий-Эл, Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Липецкой, Самарской, Саратовской областей. Городецкая культура связана с народами финно-угорской языковой группы. От нее происходят мордовские племена, в том числе – цнинская мордва, жившая в нашем крае позже.

Территория Восточной Европы в I-IV вв. н.э. |

|

|

Примерная территория расселения племен городецкой культуры |

|

Современная территория Тамбовской области |

|

Источник: http://national-atlas.ru/dvd/16.html |

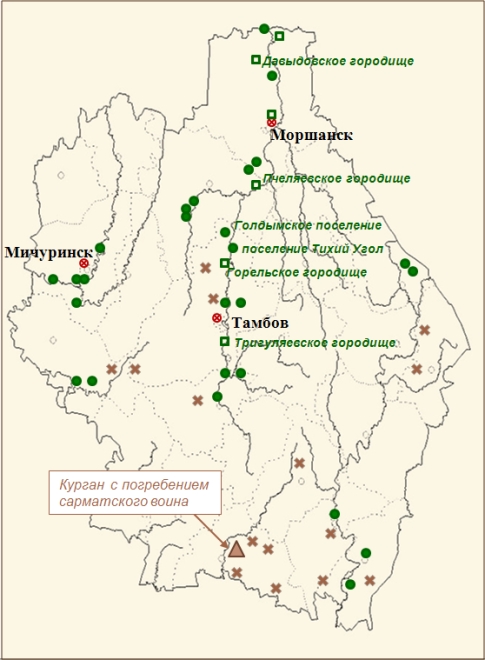

Люди городецкой культуры оставили археологам следы своих городищ и селищ. В Тамбовской области они известны в Тамбовском, Сосновском и Моршанском районах. Городища располагались обычно на высоком речном берегу и были невелики по размерам (в среднем 150х100 м). Они были укреплены земляными валами с частоколом и земляными рвами; обычно имелось две линии укреплений. Наличие укреплений говорит о том, что местным жителям нередко приходилось обороняться от более воинственных соседей, вероятно - степных кочевников - сарматов.

Археологические памятники раннего железного века на территории Тамбовщины |

|

|

Городецкая культура: |

|

Находки скифских и сарматских мечей-акинаков |

Примером городецкого городища может служить Горельское городище. Оно располагалось на правом (лесном) берегу реки Цны в 3 км от нынешнего с. Горелое (Тамбовский район). Обрывистый берег реки высотой 15-20 м делал атаку противника с этой стороны маловероятной, поэтому городище имело здесь лишь невысокую деревянную ограду. Основную часть городища окружал вал высотой 1,5 м. На валу находилась деревянная стена из заостренных бревен. Рядом с валом располагался неглубокий ров до 1м глубины и шириной до 3 м. Несколько дальше проходила вторая внешняя линия вала, высотой чуть пониже. На валах устанавливались деревянные въездные ворота с подъемными мостами. Похожим образом были устроены и другие городища.

При раскопках городищ и поселений на берегах Цны археологи часто обнаруживают несколько сменяющих друг друга культурных слоев, относящихся к разным культурам. Это говорит о том, что люди продолжали жить на одном и том же удобном месте на протяжении многих веков.

Племена городецкой культуры занимались подсечным земледелием (когда землю очищают от леса, используют несколько лет, пока она сохраняет плодородие, а потом очищают от леса новый участок). Однако не менее важную роль играли также скотоводство (содержались овцы, свиньи, лошади, коровы), рыбная ловля, охота.

На городищах встречаются следы железоделательного производства - глиняные тигли, в которых плавили руду, ложки-льячки для расплавленного металла, формочки, где отливались изделия. Выплавка железа проходила сыродутным способом, а готовые изделия обтачивали каменными плитками-точилами. Из металлических изделий археологи находят железные ножи, наконечники стрел, шилья и др.

Было развито гончарное ремесло, ткачество, обработка кож. Керамика городецкой культуры изготовлялась без гончарного круга и покрывалась орнаментом в виде сетки или отпечатка рогожи – грубой домотканой ткани.

|

|

Керамика городецкой культуры с орнаментом, напоминающим отпечаток рогожи |

Приспособления, использовавшиеся в ткачестве, и остаток железного ножа |

На территории Тамбовской области сделаны находки предметов, созданных скифскими и сарматскими племенами. Приблизительно в одно время с городецкой культурой (7 в. до н.э. – 3 в. н.э.) воинственные скифы, а позднее сарматы заселяли степи между Днепром и южным Доном. Они разводили лошадей, овец и вели кочевое хозяйство. Конные отряды скифов и сарматов были грозной опасностью для соседей. Господство сарматов в южнорусских степях продолжалось до III в. н.э.

Земли Тамбовского края представляли собой северную окраину территории, заселенной сарматскими племенами. здесь не обнаружено скифских и сарматских поселений, но найдены короткие мечи-акинаки, наконечники стрел, керамика скифского типа (напр.. в Жердевском и Первомайском районах). В Жердевском районе в одном из курганов обнаружено погребение сарматского воина. О связях племен городецкой культуры с сарматами говорят находки на поселениях Голдым, Горелое и ряде местных курганов. Здесь встречаются темные лощеные сосуды сарматского типа, типичные для сарматов листовидные стрелы с овальным отверстием (такие стрелы в полете издавали характерный свист, приводя в трепет армии противника).

Около середины III в. н.э. в степях Евразии наблюдаются крупные передвижения племен, которые стали причиной исчезновения сарматов с нашей территории. С этого времени южная часть Тамбовщины на многие столетия становится «диким полем» — местом передвижений различных кочевых орд.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что такое «археологическая культура»? Назовите основные археологические культуры, существовавшие на территории Тамбовской области в эпоху бронзового века.

2. Ведя речь о древнейшем периоде истории Тамбовщины, ученые предпочитают не говорить о конкретных народностях. Чем это объясняется?

3. Что представляют собой курганы, существующие на территории Тамбовской области? Какой интерес для ученых-историков заключается в их изучении?

4. Сравните занятия, образ жизни людей, населявших Тамбовщину в эпоху бронзы и в предшествующий период неолита. В чем можно обнаружить сходство, а в чем – отличие?

5. Определите по карте, где были обнаружены ближайшие к вашему населенному пункту археологические памятники эпохи бронзы?

6. Есть мнение, что племена, обитавшие на территории Тамбовской области в эпоху бронзы, вели достаточно воинственный образ жизни. Попробуйте подтвердить или опровергнуть этот вывод на основании данных археологических раскопок.

7. Основная часть стоянки, обнаруженной археологами около села Перикса – землянка, площадью 135 кв. метров. Глинобитный пол был утрамбован, а в центре находилось два очага. Как вы думаете, почему в землянке было два очага?

8. Вставьте пропущенные слова.

В период раннего железного века на территории Тамбовщины проживали племена _________________ культуры. Эти племена относились к ___________________________ языковой группе народов. Достаточно часто местные племена враждовали со своими кочевыми соседями - _____________________________. Поэтому их поселения представляли собой ________________________________________________. Самые известные поселения - ______________________________________. Среди найденных на раскопках находок преобладали орудия труда из __________________.

9. Рассмотрите перечень орудий труда племен городецкой культуры и напишите занятия, в которых данные орудия использовались.

Орудия труда |

Занятия |

1.Глиняные тигли, льячки для расплавленного металла, формочки |

________________________________ |

2. Пряслица |

________________________________ |

3. Стрелы, ножи |

________________________________ |

4. Гарпуны, крючки |

|

10. Составьте план рассказа о племенах городецкой культуры.

11. Чем объяснялся выбор места и устройство поселений племен городецкой культуры?

12. Назовите основные хозяйственные занятия племен городецкой культуры. На основании чего ученые делают выводы о распространении этих занятий?

13. Что вам известно о скифах и сарматах? Какое отношение они имеют к истории Тамбовского края?

НАЗАД

Учебные темы

- Тема 1.

Исследователи истории - Тема 2.

Древнейшее население - Тема 3.

Бронзовый и ранний железный век - Тема 4.

Цнинская мордва - Тема 5.

Тамбовский край в XIII-XVI вв - Тема 6.

Переход государства к колонизации - Тема 7.

Тамбовский край в XVII веке - Тема 8.

Жизнь края в XVII веке - Тема 9.

Религия и народные движения в XVII в. - Тема 10.

Тамбовский край в I половине XVIII в. - Тема 11.

Тамбовский край во II половине XVIII в. - Тема 12.

Деятельность

Г.Р. Державина - Тема 13.

Религиозная жизнь в XVIII в. - Тема 14.

Народный быт XVII-XVIII веков - Тема 15.

Социально-экономическое развитие Тамбовщины - Тема 16.

Власть и общество в первой половине XIX в. - Тема 17.

Культура края в I половине XIX в

- Тема 1.