ТЕМА 17. Культура Тамбовского края

в первой половине XIX в.

Изменения внешнего облика городов

Становление тамбовской медицины

«Культурные гнезда» Тамбовщины

Музыкальная и театральная жизнь

Изменения внешнего облика городов

Начало XIX в. Тамбов встретил почти прежним обликом застройки. И.И. Дубасов упоминал такой факт: когда с целью уменьшения пожароопасности губернатор Палицын в 1803 г. приказал полиции снять в Тамбове все соломенные крыши, город «внезапно представил картину почти полного разрушения: точно ураган пронесся над Тамбовом и сорвал с него чуть не все крыши… Поневоле пришлось после этого, дозволить снова крыть дома соломою или дерном, даже на главных улицах».

В связи с превращением городов в административные, экономические и культурные центры их внешний вид стал меняться. В первой половине XIX в. во всех городах Тамбовского края были ликвидированы остатки старинных крепостей и рвов. Центральные площади и улицы начали моститься и застраиваться современными зданиями. Строительство каменных жилых домов, казенных и общественных зданий велось по проектам «образцовых фасадов», которые разрабатывались для всей России знаменитыми архитекторами Стасовым, Захаровым и другими.

При застройке города предписывалось возводить каменные строения в определенных кварталах согласно образцовому плану для постройки городов архитектора В. Гесте. Проводилось разграничение в застройке по социальному признаку – центр выделялся для заселения дворянством и купечеством, а окраины – для малоимущих. На планы наносились названия улиц. Тамбов в результате приобрел типичные черты русского провинциального города.

В Тамбове для губернских учреждений было построенное здание Присутственных мест. Расположенное напротив Городского сада оно и сейчас вмещает в себя много организаций.

Здание присутственных мест (современный вид)

Гостиный двор в Тамбове (современное фото). В 1956 г. здание было реконструировано под городской универмаг (ГУМ).

Здание мужской гимназии (фото начала ХХ века).

Каменные здания стали появляться и в других частях города. В конце первой половины XIX в. были построены первые корпуса губернской больницы, ипподром с конюшней. Всего в 1860 году в Тамбове насчитывались 35 каменных казенных и общественных домов, а в остальных 12 городах губернии их было всего 30.

В первой половине века в Тамбове стали появляться и первые жилые каменные дома. Одним из первых стал двухэтажный особняк купца Суворова (ныне хлебзавод на углу Носовской и Октябрьской улиц). На обоих уличных фасадах примыкающие к стене портики с колоннами подчеркивали классические пропорции постройки. Но дворовые фасады не имели красивой отделки. Подобная экономия типична для русской провинциальной застройки XIX века.

Дом купца Суворова

Богатые новые постройки возводились в стиле ампир. Из дворянских усадеб той поры сохранился дом Лукьяненко (ныне выставочный зал краеведческого музея близ городской поликлиники им. Архиепископа Луки). Этот барский дом отвечал всем правилам русской классической архитектуры. Главный вход был выделен портиком из четырех колонн с капителями и лепными декоративными венками над окнами. Над дверью – многофигурный барельеф. Этот дом даёт представление о мелкопоместных усадьбах в стиле ампир. Служебные постройки были гораздо проще. Дом окружал большой сад.

Усадьба Лукьяненко

В Козлове в этот период богатыми и знатными помещиками Голицыными был построен одноэтажный с полуподвалом особняк в стиле русского классицизма. Его колоны и лепнина до сих пор радуют глаз жителей Мичуринска.

Дом князей Голицыных в Мичуринске. Построен в 1823 г. С 1991 г. в реконструированном задании разместился Литературно-музыкальный музей.

Но подавляющее большинство новых домов в первой половине XIX в. продолжали строить из дерева. Дело не только в дороговизне кирпича. Русские провинциалы продолжали считать, что жить в каменном доме вредно для здоровья.

Центральные улицы Тамбова были частично вымощены булыжником. Тротуары стали отделять от проезжей части столбиками. На выездах из города построили заставы, обозначавшие его границы. Это были кирпичные столбы с двуглавыми орлами сверху. Рядом ставилась караульная будка. На главных улицах и около построенного из кирпича здания присутственных мест поставили масляные фонари. Построили мосты через Студенец и плотины на этой речке. Базарную площадь время от времени мостили глиной, что не решало, однако, проблему непролазной грязи. На базаре появились трактиры и обжорный ряд – место, где торговали пирожками, блинами, орехами. Появились трактиры и гостиницы и в других районах города.

Не все горожане имели собственное жилье. Сдавались в наём особняки не живших в Тамбове землевладельцев, флигели и комнаты в мещанских домовладениях, углы в бедных домишках на окраинах. В середине XIX в. в центре города уже трудно было найти крытую соломой курную избу. Чересчур обширные городские усадьбы дробились. Владельцы продавали часть построек на них.

В первой половине XIX века было построено много храмов. Прихожане щедро жертвовали именно на каменные церкви. Город украсился колокольней Спасо-Преображенского собора, Скорбященской церковью Вознесенского женского монастыря, Знаменской, новой Покровской, Троицкой (Никольской), Архангельской, Уткинской (Богородицкой), Варваринской, Успенской, Крестовоздвиженской и Петропавловской церквями. Три последние были на городских кладбищах, еще в конце XVIII века вынесенных за городскую черту. Кладбища и участки земли на них имели сословную иерархию. Успенское считалось самым престижным, на нем хоронили дворян и купцов. Самым демократичным было Крестовоздвиженское кладбище. На монастырских кладбищах горожан обычно не хоронили. Исключение делалось для богатых владельцев родовых усыпальниц, например, Нарышкиных.

Тем не менее, несмотря на все перемены, Тамбов, а тем более уездные города губернии в первой половине XIX в. не были идеалом в смысле благоустройства. И.И. Дубасов писал о внешнем облике Тамбова в это время: «К довершению городского безобразия обыватели свободно вывозили навоз к собору, и тут, в центре города, возвышались на берегу Цны целыя смрадные горы. А иные жители бросали навоз прямо в реку, которая и без того никогда не отличалась доброкачественностью воды». Печальным результатом загрязнения воды в Тамбове стало превращение ее в питательную среду болезнетворных бактерий. Во многом вследствие этого Тамбов тяжело пережил эпидемии холеры в 1848 и 1871 годах. Холерные эпидемии XIX в. тяжело сказались и на населении двух других городов губернии – Моршанска, расположенного на Цне ниже Тамбова, и Борисоглебска, стоящего на Хопре.

Хозяйственная деятельность жителей Тамбова оказала пагубное влияние на судьбу Студенца. Еще до XIX в. по берегам Студенца почти полностью был вырублен дубовый лес, который укреплял речные берега. В описаниях реки в первой половине XIX в. уже не упоминается наличие рыбы.

Вам уже известно, что при Г.Р. Державине в Тамбове и некоторых других городах губернии открылись народные училища. В 1801 г. в них обучалось 215 чел.

В 1802 г. в Тамбове был основан дворянский училищный корпус для детей бедных дворян. В его учебную программу входили грамматика, история, география, математика, физика, рисование, французский и немецкий языки, закон Божий, танцы. Лучшие ученики получали право без экзамена поступать в кадетские корпуса и университеты. В 1830 г. корпус был преобразован в кадетский, который готовил мальчиков для поступления в военные учебные заведения. Среди прочих здесь учился С.И. Мосин, изобретатель знаменитой винтовки-«трехлинейки», 50 лет состоявшей на вооружении русской и советской армии.

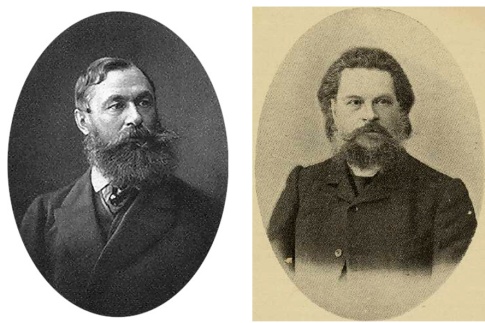

В 1825 г. открылась Тамбовская мужская гимназия, завоевавшая репутацию одной из лучших в России. В первой половине XIX века в гимназии учились видные деятели русской науки, культуры, общественной жизни: религиозный мыслитель Николай Федорович Федоров, коллекционер предметов искусства, меценат, автор интересной книги о кругосветном путешествии и нескольких научных работ по истории живописи Алексей Владимирович Вышеславцев; выдающийся правовед, историк, крупный общественный деятель Борис Николаевич Чичерин, историк-востоковед и путешественник Иван Павлович Минаев, первым в России начавший изучать древнеиндийский язык; писатель Сергей Николаевич Терпигорев, создавший цикл очерков «Оскудение» о трудностях приспособления дворянства к новым условиям после отмены крепостного права.

Борис Николаевич Чичерин |

Иван Петрович Минаев |

В 1834 г. по инициативе Тамбовского дворянского собрания начался сбор средств для открытия в губернском центре Александринского института благородных девиц – среднего учебного заведения закрытого типа для девочек из дворянских семей (назван Александринским в честь императрицы Александры Федоровны). Было решено открыть 12 бесплатных мест для бедных дворянок, 36 для дочерей тамбовских дворян (с годовой платой за обучение 500 рублей) и еще 12 - для жительниц других губерний (с платой 600 руб.). В последующем на содержание института отпускалось пособие из сумм Тамбовского, Пензенского, Саратовского, Рязанского и Тульского приказов общественного призрения. Николай I, посетивший Тамбов в 1836 году, подарил институту усадьбу старого губернаторского дома, где через несколько лет по проекту архитектора А.П. Брюллова был выстроен новый корпус.

В институте учились 10-12-летние девочки христианского вероисповедания. Обучение продолжалось шесть лет. Преподавались закон божий, арифметика, всеобщая история, география, грамматика и словесность, французский и немецкий языки, чистописание, рисование, музыка, пение, танцы, рукоделие, домашнее хозяйство. До 1864 года воспитанницы института не отпускались домой на каникулы, а свидания с родными разрешались по воскресеньям.

Александринский институт благородных девиц

(ныне один из корпусов ТГУ им. Г.Р. Державина).

Фото начала ХХ в.

В 1820-е гг. в городах губернии открылись уездные (трехклассные) и приходские (одноклассные) училища, в которых могли учиться дети из разных сословий. В 1840-е гг. в больших селах были открыты школы для подготовки волостных писарей. В это же время открывались школы для детей государственных крестьян. К 1860-м годам их было уже около 110.

В 1858 г. было разрешено открывать женские школы. Первые из них открылись в городах Моршанске, Борисоглебске, Кирсанове, Козлове и Лебедяни.

Но большинство населения края не испытывало нужды в знаниях. Даже дети священников не всегда хотели учиться. Тамбовский епископ Иона, подобно Петру I, запретившему дворянским недорослям, не получившим образования, жениться, в 1810-е гг. запретил венчать детей духовных лиц, не желавших учиться, ибо «оженившиеся не радят уже о совершенствовании себя в чтении и нотном пении».

Знания люди могли получать не только в школах. В начале XIX в. в губернии стали появляться первые публичные (открытые для желающих) библиотеки. В 1830 г. была основана Тамбовская публичная библиотека

Становление тамбовской медицины

К концу XVIII - первой половине XIX вв. относится зарождение системы медицинской помощи в Тамбовском крае. В начале XIX в. в губернии насчитывалось около 50 лекарей и лекарских учеников, среди которых было немало немцев.

К 1865 г. в губернии было уже 12 городских больниц на 447 коек. Самой крупной из них являлась губернская больница богоугодных заведений, основанная в конце XVIII в. В 1837 г. началось строительство нового здания больницы, которое сохранилось на территории современной областной больницы. В нем имелись хирургическое, инфекционное, психиатрическое и кожно-венерологическое отделения, действовала богадельня для неимущих больных. При больнице стали готовить профессиональных фельдшеров и акушерок, работавших по всей губернии, была открыта аптека, ботанический сад и травник, позволившие на месте готовить лекарства. В начале 1850-х гг. в больнице общественного призрения начал свою лечебную деятельность Эдуард Христианович Икавитц (1831-1889) - самый знаменитый тамбовский врач, оставивший о себе самую благодарную память у современников.

Главный корпус губернской земской больницы (до 1865 – Больница богоугодных заведений). Фото начала ХХ в.

«Культурные гнезда» Тамбовщины

Уникальной чертой культурной жизни русской провинции первой половины XIX столетия было существование своеобразных «культурных гнезд» - дворянских имений, благодаря особым качествам хозяев притягивавших к себе наиболее образованных и талантливых представителей высшего сословия. В них жили или часто бывали известные представители культуры, создавшие многие выдающиеся произведения «золотого века» русской культуры. Такие «культурные гнезда» были и на Тамбовщине.

Наиболее известным из них было имение Боратынских Мара в с. Софьинка Кирсановского уезда (ныне в Уметском районе). Усадьба принадлежала тамбовскому губернскому предводителю дворянства Абраму Андреевичу Боратынскому. Здесь родился и жил до 11 лет, а впоследствии часто приезжал сюда талантливый поэт Евгений Абрамович Боратынский. В Маре бывали многие видные деятели русской культуры. К сожалению, усадьба не сохранилась – она была разграблена и сожжена в 1917 г., и окончательно разрушена в последующие годы. Уцелели лишь надгробия на фамильном кладбище Боратынских. С 1984 г. на месте усадьбы проводятся традиционные праздники поэзии.

Усадебный дом Боратынских в Маре.

Картина-реконструкция В.Г. Шпильчина

Неподалеку от Мары находилось имение Любичи, принадлежавшее Кривцовым. Николай Иванович Кривцов (1791-1843 гг.) был офицером русской армии, участником войны 1812 года и Заграничного похода 1813-1814 гг. Несколько лет он слушал лекции в университетах Западной Европы, поддерживал отношения с известными деятелями французской культуры. Был близко знаком с А.С. Пушкиным, поэтом Вяземским, Денисом Давыдовом. Состоял в декабристском обществе «Зеленая лампа», но впоследствии отошел от движения. Современники отмечали глубокий ум и разнообразные познания Н.И. Кривцова. В то же время его отличало властолюбие, мешавшее ладить с начальством и подчиненными при исполнении губернаторской должности в Туле, Воронеже и Нижнем Новгороде. После выхода в отставку в 1827 г. он поселился в имении своей жены Любичи. Его стараниями Любичи стали одним из культурных очагов Тамбовщины. Нередко в гостях здесь бывали видные литераторы, в том числе Боратынский, Вяземский и другие.

Николай Иванович Кривцов

Крупным культурным центром было уже упоминавшееся имение Кариан (Знаменское). Здесь многократно бывала известная придворная деятельница Н.К. Загряжская, чьи рассказы о временах Екатерины II очень любил А.С. Пушкин.

Главное здание усадьбы Загряжских-Строгановых

в имении Кариан (Знаменское).

Имение Кариан в начале XVIII в. было пожаловано поручику А.Г. Загряжскому и с тех пор принадлежало Загряжским. В 1812-1813 гг. в Знаменском жила дворянская семья Гончаровых, спасавшихся от наполеоновского нашествия. В Знаменском прошли первые месяцы жизни Натальи Ивановны Гончаровой (1812-1863) – будущей жены А.С. Пушкина (мнение о том, что она родилась в Знаменском, не подтверждается документами). Ныне в здании располагается Знаменский краеведческий музей.

Одна из последних владелиц имения Кариан из рода Загряжских, С.И. Загряжская вышла замуж за графа Ксавье де Местра и большую часть времени проживала в Италии. Ее муж, известный писатель, наездами жил в имении. В 1851 г. С. И. де Местр передала имение племяннику, графу С.Г. Строганову. Он также был известен как видный деятель культуры.

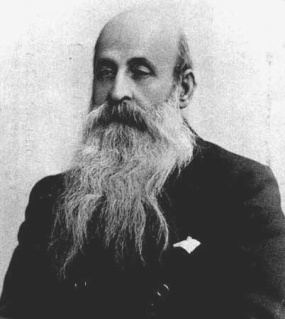

Граф Сергей Григорьевич Строганов(1794-1882)

Русский государственный деятель, археолог, меценат, коллекционер, генерал от кавалерии. Участвовал в Отечественной войне 1812 г., отличился во время Бородинского сражения и Заграничного похода русской армии 1813-1814 гг. Проживал в Москве; владел вместе с женой несколькими металлургическими заводами на Урале. В 1835 г. получил чин генерал-адъютанта, впоследствии дослужился до генерала. В 1830-е гг. занимал должности военного губернатора в Риге и Минске, в 1856-60 гг. – московский генерал-губернатор. С 1856 г. – член Государственного Совета. В 1825 г. учредил первую в России рисовальную школу, бесплатную и открытую для талантливых детей всех сословий (с 1860 г. – знаменитое Строгановское училище, сейчас – художественно-промышленная академия им. Строганова). Попечитель Московского учебного округа. Почетный член Академии наук. Более 37 лет возглавлял Московское общество любителей истории и древности российских, ежегодно организуя на свои средства археологические экспедиции на юге России (находки, сделанные ими в скифских курганах, экспонируются в Эрмитаже). Основатель Императорской археологической комиссии. Главный воспитатель будущего императора Александра III.

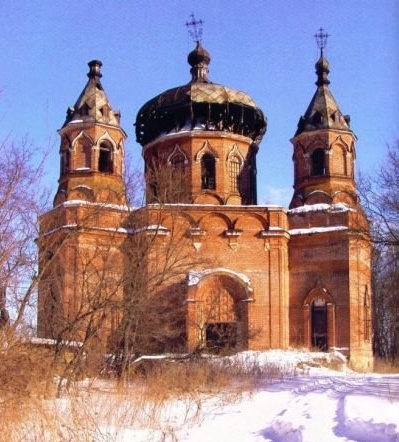

Известным культурным центром губернии в первой половине XIX в. являлось также имение Ольшанка (ныне Уваровский район). Оно принадлежало Вере Николаевне Воейковой, жене генерала Алексея Васильевича Воейкова, участника войны 1812 г. После заграничного похода 1814 года Воейков вышел в отставку и навсегда поселился в Ольшанке, занявшись поэзией. В.Н. Воейкова на свои средства построила в имении Воскресенскую церковь, которая сохранилась до наших дней и считается одним из выдающихся и редких памятников архитектуры. В Ольшанке Воейковы начала формировать уникальную библиотеку, которую их потомки в конце XIX столетия подарили обществу народных чтений. Впоследствии это собрание старинных книг поступило в областную научную библиотеку им. А.С. Пушкина.

Воскресенская церковь в Ольшанке.

Современное фото

Самым знаменитым среди тамбовских литераторов первой половины XIХ стал представитель крупного тамбовского дворянского рода Евгений Абрамович Боратынский. Он родился, провёл детство и отрочество в имении Мара Кирсановского уезда. Став взрослым, поэт неоднократно возвращался на родину. Здесь легко писалось, спокойно жилось далеко от столичного шума, светских сплетен и интриг. Тут были написаны стихотворения «Стансы», «Она», «Последняя смерть», «Песня», «Запустение», поэма «Наложница» и другие произведения.

Евгений Абрамович Боратынский (1800-1844)

В историю русской поэзии Е.А. Боратынский вошёл как автор красивых элегий, наполненных глубокими раздумьями. Родной Маре Боратынский посвятил такие строки:

Судьбой наложенные цепи

Упали с рук моих, и вновь

Я вижу вас, родные степи,

Моя начальная любовь...

В имении Мара часто бывала жена брата поэта А.Д. Абамелек-Боратынская. Она прославилась переводами русских стихов во Франции и переводами на русский язык произведений Гёте, Гейне, Байрона.

В 1818–1823 годах в своем тамбовском имении Большой Избердей жил известный уже в столице литератор С.М. Жихарев. Здесь он занимался переводами, писал мемуары. Его «Дневники» через много лет были изданы под названием «Записки современника».

В середине XIX в. широко известен был поэт и переводчик Н.М. Сатин, выросший на тамбовской земле и назвавший одно из стихотворений «Ritter aus Tambow» («Рыцарь из Тамбова»).

Петр Исаевич Вейнберг (1831-1908)

Тамбовская действительность вдохновляла и крупнейших русских поэтов и писателей, бывавших здесь эпизодически или знавших о Тамбовском крае от своих знакомых. На тамбовских материалах М.Ю. Лермонтов написал поэму «Тамбовская казначейша». Она содержит столь достоверные описания города, что позволяет предполагать пребывание поэта в Тамбове.

Не раз бывал в Тамбовской губернии помещик соседней Орловской губернии И.С. Тургенев. Наиболее известен его рассказ «Лебедянь», содержащий описание знаменитой конской ярмарки. В произведениях Тургенева «Странная история», «Затишье», «Несчастная» действие происходит на тамбовской земле.

Музыкальная и театральная жизнь

В первой половине XIX в. тамбовская образованная публика проявляла большой интерес к музыке. Распространение получили любительское хоровое пение и инструментальное музицирование, выступления военных духовых оркестров. Впервые жители Тамбова и других городов губернии стали знакомиться с приезжими артистами, как отечественными, так и зарубежными. В конце 1850-х гг., например. труппа из Милана дала в Тамбове знаменитые оперы «Риголетто» и «Трубадур».

В Тамбове крупные концерты проходили в городском клубе, залах Дворянского собрания и института благородных девиц. На них играли симфонический оркестр под управлением Ф.Н. Беттева, оркестр С.М. Лиона, пел крестьянский хор Ю.Н. Голицына.

Юрий Николаевич Голицын

В середине века со сцены стали звучать и сочинения местных композиторов, в частности Ю.Н. Голицына. Юрий Николаевич Голицын (1823-1872 г.) принадлежал к известному дворянскому роду, в 1850-х гг. занимал должность губернского предводителя дворянства. Любовь к музыке Голицын унаследовал у отца, виртуозного исполнителя-виолончелиста, состоявшего в переписке с Бетховеном. В своем имении Усманского уезда в 1842 году Ю.Н. Голицын создал прекрасный хор из 70 крепостных, которым лично дирижировал. Хор Голицына стал одним из первых подобных коллективов, совершавших гастроли по стране. Голицыным было написано около 60 различных музыкальных пьес, в том числе – для вокально-хорового исполнения.

В имении Селиверстово Козловского уезда (на территории нынешнего Староюрьевского района) прошло детство известного композитора Алексея Николаевича Верстовского (1799-1862). В Селиверстово Верстовский приезжал и в зрелые годы, принимая участие в домашних музыкальных вечерах. Верстовский считается основоположником русской романтической оперы, мастером музыкального водевиля, создателем романсов, хоровых пьес, духовных произведений. Самое известное его произведение – опера «Аскольдова могила» зрелые годы.

Основной формой досуга тамбовских дворян оставались музыкальные вечера и общественные балы, традицию проведения которых в свое время заложил Державин. Обычно балы начинались с сентября и происходили в каждое воскресенье. Пиком празднеств был декабрь – время выборов в губернское дворянское собрание.

Местом развлечения тамбовцев были Городской клуб, размещавшийся в доме помещиков Протасьевых, зал Дворянского и Коннозаводского собраний, в летнее время – городской сад. Нечто подобное происходило и в уездных городах.

С 1830-х годов в Тамбове начали проходить благотворительные концерты. В них в основном участвовали любители из дворян, артисты театральных антреприз, так как собственных профессиональных музыкантов в городе было очень мало.

Театральные традиции в Тамбове, заложенные Державиным, поддерживала М.Г. Орлова – одна из участниц первых постановок. Она собрала большую любительскую труппу, в которую позже вошли профессионалы. Муж Орловой, помещик Н. Маслов построил на Большой Астраханской улице (ныне Советской) балаган, предназначенный для театральных представлений. Впервые были установлены цены на билеты от одного рубля до четырех. В театре шли не только драматические спектакли, но и комические оперы, что было общепринято для русского театра тех лет. В репертуаре театров 1830–40-х годов большое место занял водевиль. Его функция заключалась в развлечении публики, что выражалось в незатейливом сюжете с комическими ситуациями. Это нравилось зрителю. В основном пьесы были переводные и переделанные с французского.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1.Какие учебные заведения появились в Тамбовской губернии в конце XVIII-первой половине XIX века?

2. Почему некоторые дворянские имения XIX века называют «культурными гнездами»? Приведите примеры таких культурных гнезд.

3. Ниже приведены фамилии известных деятелей культуры. Выберите тех, чьи имена связаны с музыкой. Ответ запишите буквами, под которыми они обозначены.

а) Е.Боратынский, б) С.Жихарев, в) А.Верстовский, г) Ю.Голицын, д) П.Вейнберг, е) Д.Захаров.

4. Из материала темы вы узнали, кто из крупных деятелей литературы и искусства первой половины XIX века был связан с Тамбовщиной. Постарайтесь выяснить, увековечена ли каким-то образом память об этих людям в Тамбове и других населенных пунктах области.

5. Подготовьте в виде компьютерной презентации и сопровождающего ее текста проект экскурсии по городу Тамбову (или по памятным местам Тамбовской губернии), посвященной одной из сторон развития культуры Тамбовского края в первой половине XIX века.

Учебные темы

- Тема 1.

Исследователи истории - Тема 2.

Древнейшее население - Тема 3.

Бронзовый и ранний железный век - Тема 4.

Цнинская мордва - Тема 5.

Тамбовский край в XIII-XVI вв - Тема 6.

Переход государства к колонизации - Тема 7.

Тамбовский край в XVII веке - Тема 8.

Жизнь края в XVII веке - Тема 9.

Религия и народные движения в XVII в. - Тема 10.

Тамбовский край в I половине XVIII в. - Тема 11.

Тамбовский край во II половине XVIII в. - Тема 12.

Деятельность

Г.Р. Державина - Тема 13.

Религиозная жизнь в XVIII в. - Тема 14.

Народный быт XVII-XVIII веков - Тема 15.

Социально-экономическое развитие Тамбовщины - Тема 16.

Власть и общество в первой половине XIX в. - Тема 17.

Культура края в I половине XIX в

- Тема 1.